雑居(ザッキョ)

種々のものが1か所に入りまじって存在すること。

同一地域にいろいろな人種が入り交じって居住すること。

(『デジタル大辞泉』小学館から抜粋)

【イントロダクション&チェックイン】

平日の14時に開催された今回の共創総会には43人もの方が参加してくださいました。参加者は到着すると、名札に名前と「あなたを表すハッシュタグ3つ」を記入します。ハッシュタグには仕事/家庭/趣味に関することなど自由に記入し、対話を始める際の自己紹介のきっかけにしました。

第3回共創総会はWITH HARAJUKU 3Fの「LIFORK HARAJUKU」で開催された

第3回共創総会はWITH HARAJUKU 3Fの「LIFORK HARAJUKU」で開催された

はじめに、代表の有福からフューチャーセッションズや共創総会について紹介がありました。今回3回目となる共創総会のテーマは「”雑居型共創”の実験」。このテーマの意味や選定理由について語られます。

有福)「『雑居型共創』とは何か、疑問に思った方も多いかもしれません。『雑居ビル』を思い浮かべてみてください。機能的にデザイン、設計されたビルディングとは真逆で、ガヤガヤしていて、大小もさまざまな多様な業界、業種の人々がお店を営んでいたり、住んでいる人も、遊びに来る人もいます。これはとても日本らしく面白い場所なのではないかと思いました。そこで、新しいものやイノベーションは雑居ビルのような混沌の中から生まれるのではないか?と仮説を立ててみました。今日は立場や所属組織が異なる方々が集まっています。みなさん一人ひとりを対話の『テナントオーナー』に見立てて雑居状態をつくりだし、予測不能な出会いによってどんな共創が生まれるのか、ということを一緒に楽しみながら実験していきたいと思います」

その後は進行を担当する坂本が今日のプログラムの流れを説明します。セッションを行う際のグランドルールについて共有がなされ、下記のグランドルールに沿って、この日の対話が進められます。

グランドルール

1. 一人ひとりの想いを大切にする

2. お互いの違いや多様性から学び、アイデアを生み出す源泉とする

3. 参加者全員で発言機会を提供し合い、よい関係性をつくりあげる

4. いつもの主張をただ話すのではなく、その場で感じたことを大切にする

5. 今日この場で一緒になった縁を大切に、アクションを支援し合う

グランドルールが共有された後は、隣り合った人どうしで「お互いの服装を褒め合う」というお題でアイスブレイクを行いました。

リラックスした雰囲気になったところで、今度は近くの2〜3名で自己紹介を行います。名札に各自が記入したハッシュタグの紹介とその理由、また今気になっているテーマについて話をしました。

ハッシュタグや気になるテーマについて、お互いの共通点を見つけたり、普段はどのような活動に取り組んでいるか、など自己紹介から話が広がる

ハッシュタグや気になるテーマについて、お互いの共通点を見つけたり、普段はどのような活動に取り組んでいるか、など自己紹介から話が広がる

【雑居型共創の実験:テナント名をつくり、グループを形成する】

いよいよ雑居型の共創を始めます。参加者は雑居ビルのテナントオーナーになりきって、「いま自分ごとで話したいテーマをテナント名にするならどんな名前?」という問いに対する答えを各自A4用紙に記入します。

全員記入が終わったら、紙を見えるように掲げながら、会場を歩き回ってグループをつくり、対話を始めます。今回は45分のセッションを3回行いました。1回目から3回目まで、毎回異なる観点でグループづくりを行います。

1回目:話したいテーマが全く同じではないけれど、一緒になると化学反応を起こせそうな人

2回目:自分の書いたテーマと遠そうなアイデアを書いている人

3回目:(テナント名や対話テーマをお互いに見せずに)なんとなく、ピンときた人

時折立ち止まって、テナント名に込められた想いを聞くなどしながら徐々にグループが出来上がります。

多様なテーマとすれ違いながら歩き、時折偶発的に相手と話をする時間はまさに”雑居感”を味わう体験

多様なテーマとすれ違いながら歩き、時折偶発的に相手と話をする時間はまさに”雑居感”を味わう体験

【雑居型共創の実験:対話の様子】

コーヒーブレイクをはさみながら2回のセッションを行い、対話の熱量も高まったところで、3回目のセッションに入りました。

3回目のセッションでは、お互いのテナント名(話したい対話テーマ)を見せずに「なんとなく、ピンときた人」でグループをつくり、対話を行いました。

あるグループでは下記のようなテナント名を書いたメンバーが集まりました。

※「テナント名:対話テーマ」

「ひっこみじあんのためのモヤモヤ工房:日頃抱えているモヤモヤを出発点に共創はできるか」

「日本の美味しいモノ・祭りの体験場:日本の伝統文化体験を通して新たな対話を生むには」

「Good Life:Good Lifeとは何か?」

「もったいない大募集:一人ひとりの『もったいない』を集めて新たな何かを生み出すことはできるか?」

「幸せを感じ合えるカフェ:自分にとっての幸せを表現するのが苦手な日本人。それを表現できる場をつくる」

直感でグルーピングしたメンバーですが、お互いのテーマについて共有する場面で共感の輪が広がるシーンもありました。

「私は『モヤモヤ』を新たな共創に結びつけようと日々活動しています。例えば仕事をする中で、多様な人々の意見がまとまらない、ビジョンが腹落ちしない、新しい発想が出ないなど、モヤモヤする瞬間がありますよね。みなさんが抱えるネガティブな感情を吐き出してもらって可視化、共有していくと新たなアイデアや未来に向かって一歩踏み出せると感じています」

「モヤモヤは大事だと私も思います。私も十年以上同じ会社で働き続けていて、この先どうしようかと悶々と考えることがあります。その考えていることを愚痴っぽくならずに話せる場をつくれたらいいなと思っていて。酒造りやお祭りなど、日本の伝統文化体験を組み合わせたら面白そうだと考えているところです」

「『この人、こんないいところがあるのに仕事で活かせていないのはもったいないな』とモヤモヤすることもありますよね。どんな人も他の人にはできない得意なことがあると思うのですが、それを見つけられていない人がとても多いなと感じています。そんなお互いの『もったいない』と思うところを結集したら新しいアイデアが生まれるのではないかと思っています」

「私がモヤモヤするのは、『自分にとっての幸せとは何か』を表現できる人が海外に比べたら、日本人にはまだまだ少ないのではないかということです。幸せの定義は人それぞれなので、雑居ビルに集う多様なメンバーの価値観に触れ自分にとっての幸せを考える場があったらいいですよね」

「たしかに、幸せな状態を言語化するのって難しいですよね。周りの人から『これがいい生活だよ、幸せだよ』と教えられることもありますけど、しっくりこないんですよね。私は仕事で海外へ行く機会も頻繁にありますが、国によって『幸せ』の価値観が全く異なります。改めて、幸せとは、Good Life とは何か、を考えるようになりました」

一方で、対話を進めるうちに、自身にはなかった価値観に触れることで、自分の学びにつながったという気づきも共有されました。

「自分の仕事では出会えないような方々と今日はたくさんお話しできています。今はAIに聞けば問いの答えを数秒でもらえて、とても便利になりました。でも、その答えだけだとなんだかモヤモヤしてしまうことが多いんですよね。人間どうしの対話で、異なる環境や年代にある方々から、自分とは異なる意見を聞くことができる機会が自分にとって一番の刺激になっています。異なる価値観に触れる機会が、自分のモヤモヤを軽減してくれるカギになるのではと、この場で気づきました」

「『違い』は必ず共創の場で大切にしなくてはならないと私も思います!私はワークショップを開催するとき、『お互いの価値観や意見で異なる点があったら、驚くことを大切にしましょう』というルールを伝えています」

「対話の中で『違い』に感謝することも効果的だと思います。対話の後に、『いろいろな話をしてくれてありがとう』と感謝を伝えると場が温まりますし、自分がそこに行く意味やその場に貢献した感覚も得られます。これは人間どうしの対話の中でしか得られないことではないでしょうか」

3回のセッションは、合間に10分程度の休憩を交えながら開催。会場に用意されたコーヒーやお茶菓子はフューチャーセッションズにゆかりのあるものが用意された。そのストーリーや名刺交換で交流を深める参加者の姿もあった

3回のセッションは、合間に10分程度の休憩を交えながら開催。会場に用意されたコーヒーやお茶菓子はフューチャーセッションズにゆかりのあるものが用意された。そのストーリーや名刺交換で交流を深める参加者の姿もあった

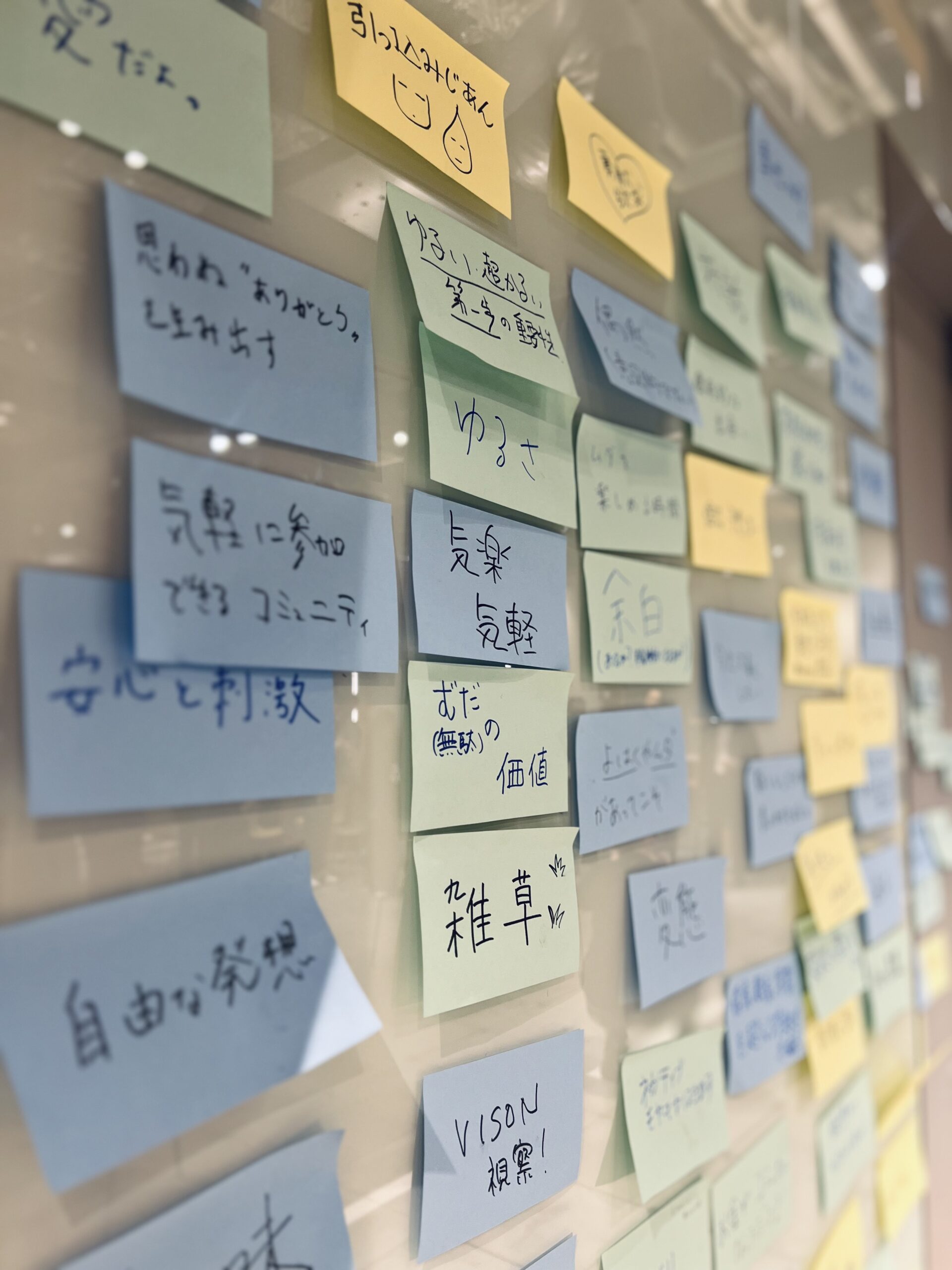

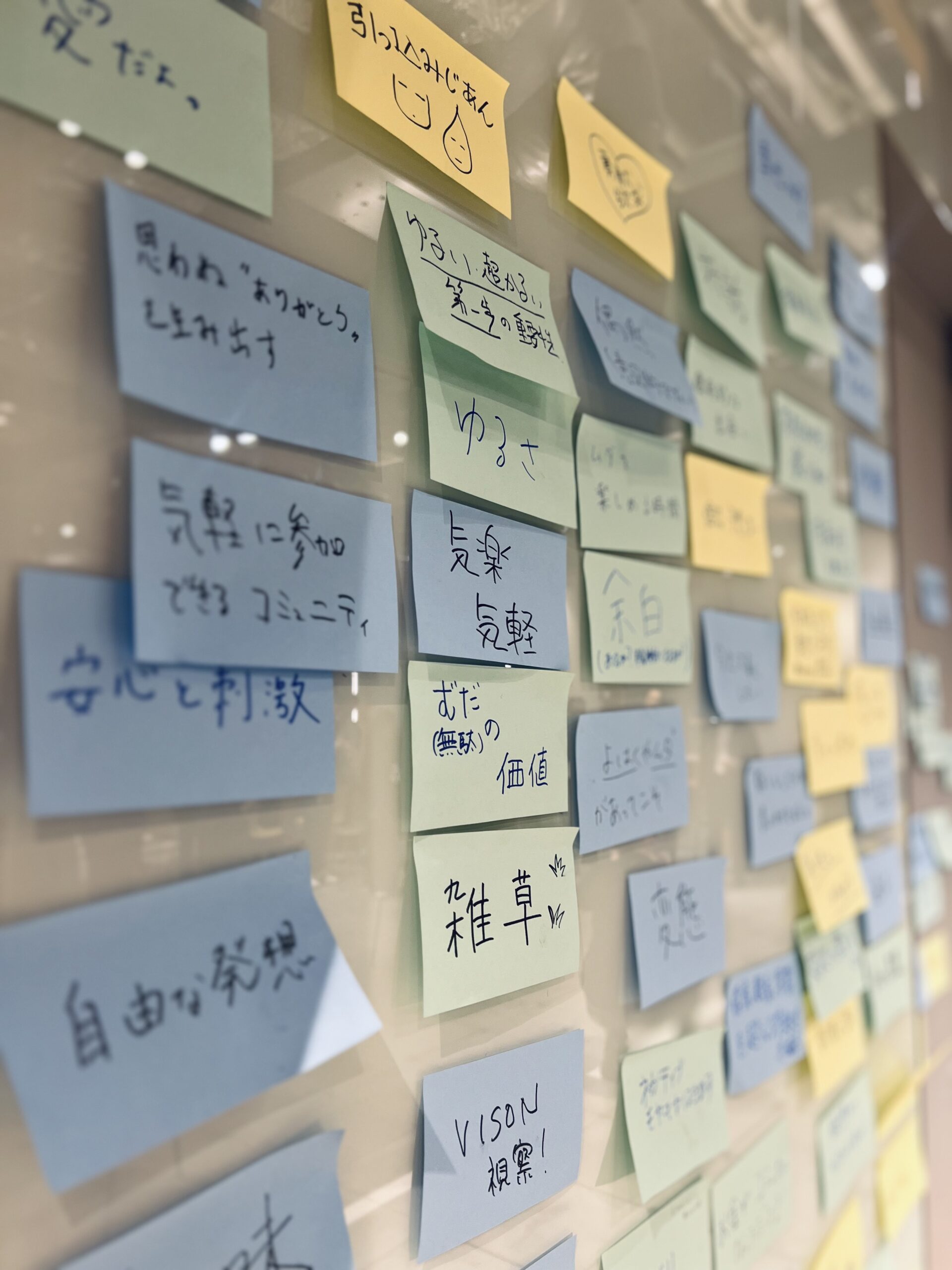

答えを求めず、自由に対話を広げるうちに、あっという間に3回のセッションが終了します。各セッションの終わりには、対話の中で「自分に刺さったキーワード」を付箋に書き、壁に貼りました。

【実験結果の検証:学びや気づきを振り返り、雑居型共創とは何か?考える】

3回の雑居型共創を体験した後、『雑居型共創とは何か?』という問いについてグループに分かれて対話を行いました。あるグループでは、「共創」においてプロセスが重要だという話題が広がります。

「人間誰しも、変化を求める存在なんですよね。それは一人ではなかなか難しくて、誰かとの違いを楽しむことが大切だと思います。だからこそ、他者との共創が重要ですよね」

「たしかに。共創の本質とは、一人ではできないことに誰かと取り組むことだと思います。そこで新しい視点や気づきを見つけるのが大事ですよね」

「その気づきは、完璧なアウトプットを目指すことではなく、自由に試行錯誤するプロセスから生まれるものですよね。アウトプットだけを重視すると、自由さが失われがちです」

「同感です。特に『共創』という言葉も使い方次第では窮屈に感じるかもしれません。何かを『創る』となると、完璧なアウトプットを求めがちですが、今日の対話を通して必ずしも問いに対する答えを出す必要はないのだなと思いました。重要なのは、新たな気づきや個々の成長なのではないでしょうか?」

「もしかしたら、共に創造性を刺激し合うという意味で『共創』という言葉を使ってみるのも面白いかもしれないですね」

「そうですね。例えば、“Good Life”や“幸せ”というテーマでは、誰もがそれぞれの解釈を持っていますよね。だから、正解を決めずに対話を続けることが大切なのだと思います」

「でも、共創の場で得られる気づきや違いを楽しむという価値は、なかなか数字やKPIに結びつきにくいですよね。それをどう評価するかが課題だと思います」

「確かに。その場で気づきを得て持ち帰るだけでも十分価値がありますよね。気づきを持ち帰ることに加えて、次の行動に繋がる仕組みを考えるのも必要かもしれませんね」

対話が進むにつれ、参加者たちはそれぞれの経験や考えをもとに「雑居」の概念を掘り下げていきました。

「雑居の状態でいること自体がまとまりを生んでいる気がします。バラバラでも、その方がうまくいくかもしれない。みんなで無理に一つになろうとしないほうがいいのかも」

「昔は、分かりやすい答えを出すために、似たような人を集めることが企業にとって効率的だったけれど、今はそれが必ずしも最適ではなくなったように感じます。新しいサービスを生み出す際も、同じような人たちが集まっていると、逆にそれが不自然な形で問題を生み出すこともありそうですね」

「雑居型共創の場って、あまりないですよね。カフェは意外と近い気がするけれど」

「場のコンセプトがはっきりしていると、もう雑居とは言えない気がする」

「たしかに!コンセプトカフェなら、雑居とはいえないかもしれないですね」

「どんなお店があって、誰がどこで何をしているかも分からない、という状態こそが、雑居感を生んでいる気がします。ステークホルダーではなく、仲間かどうかもよく分からないけれど、同じ建物の中にいるだけという感覚が『雑居』なのでは?」

「でも、雑居型共創は他者への関心がなければ成立しないですよね」

「確かに、無関心だと雑居感どころか、ただの放置状態になっちゃいますよね」

「雑居でいることで、たとえすれ違うだけでも相手から影響を受けたり感じたりすることはありますよね」

異なる目的を持った人々が集まる雑居状態でも、自然に刺激し合い、新たな価値や気づきが生まれる可能性があることが対話の中で確認されました。共創の場では、他者への関心が重要であり、無関心ではただの集まりに過ぎなくなってしまいます。この日、「柔軟な環境で、自由に対話を行ったことで創造性を刺激された」という感想には、一同が深く頷く場面もありました。

【「雑居型共創とは何か?」各グループ対話の共有で思考を深める】

「雑居型共創とは何か?」についてグループで対話を行ったあと、各グループの代表者1名が会場の中心へ集まり、どのような対話を行ったかを全体へ共有し、さらに思考を深めました。

各グループの代表者からは、「雑居型共創の実験」を通じて各々が感じた気づきなどについて共有されました。共有された内容の一部をご紹介します。

・異なる領域の人々との出会いが偶然の発見や新たな気づきを生み、対話を通じて多様性の価値を実感した。特に共通目的がなくても自由な発想や偶発的な交流が雑居型共創の醍醐味だと感じた。

・共創は必ずしもアウトプットや成果を目指す必要はなく、対話の中で感情やアイデアを共有することが重要だと気づくことができた。

・明確な答えを出す必要がないからこそ、対話を純粋に楽しめたという声がたくさんあった。異なる背景を持つ人々が自由に意見を交換することで、当初気づかなかった共通点やテーマが浮かび上がると実感した。「雑居」には、交わらないかもしれなかったものが交わる面白さがあると感じた人が多かった。

・自分が話したいテーマがお互い違っても最終的に同じテーマについて対話している場面が多くあった。

「雑居型共創とは逆に、対話テーマやグループを他者によって決められていたらまた違う気づきがあって面白いのではないか」など、次回の共創総会への期待も語られた

「雑居型共創とは逆に、対話テーマやグループを他者によって決められていたらまた違う気づきがあって面白いのではないか」など、次回の共創総会への期待も語られた

最後に、今日1日で得た学びや気づきについて各自付箋に記入して、雑居型共創の実験は終了しました。

記念撮影をした後は、軽食をいただきながら懇親会を行いました。セッションの中で気になったテーマについてさらに話をしたり、今日のセッションの感想を語り合ったり、自分の興味のあるテーマについてシェアを行うなど、長時間のセッション後にも関わらず遅くまで交流を楽しむ参加者の姿が見られました。

今回の「雑居型共創」の実験は、日常では得られない出会いや多様な視点が交わる貴重な場となりました。予測不能な偶然の出会いと対話の中から、新たな気づきや可能性が次々と生まれ、参加者が「共創」の醍醐味を実感できました。

共創の実験はまだ始まったばかり。次回の共創総会では、どのような対話が生まれ、どのような気づきが共有されるでしょうか。

次回の共創総会は、2025年6月の開催を予定しています。お楽しみに!

第3回共創総会はWITH HARAJUKU 3Fの「LIFORK HARAJUKU」で開催された

第3回共創総会はWITH HARAJUKU 3Fの「LIFORK HARAJUKU」で開催された

ハッシュタグや気になるテーマについて、お互いの共通点を見つけたり、普段はどのような活動に取り組んでいるか、など自己紹介から話が広がる

ハッシュタグや気になるテーマについて、お互いの共通点を見つけたり、普段はどのような活動に取り組んでいるか、など自己紹介から話が広がる 多様なテーマとすれ違いながら歩き、時折偶発的に相手と話をする時間はまさに”雑居感”を味わう体験

多様なテーマとすれ違いながら歩き、時折偶発的に相手と話をする時間はまさに”雑居感”を味わう体験

3回のセッションは、合間に10分程度の休憩を交えながら開催。会場に用意されたコーヒーやお茶菓子はフューチャーセッションズにゆかりのあるものが用意された。そのストーリーや名刺交換で交流を深める参加者の姿もあった

3回のセッションは、合間に10分程度の休憩を交えながら開催。会場に用意されたコーヒーやお茶菓子はフューチャーセッションズにゆかりのあるものが用意された。そのストーリーや名刺交換で交流を深める参加者の姿もあった

「雑居型共創とは逆に、対話テーマやグループを他者によって決められていたらまた違う気づきがあって面白いのではないか」など、次回の共創総会への期待も語られた

「雑居型共創とは逆に、対話テーマやグループを他者によって決められていたらまた違う気づきがあって面白いのではないか」など、次回の共創総会への期待も語られた