【【#1:開催挨拶とチェックイン】】

「Future Timeline Project」の記念すべきキックオフには、20名が参加しました。「SINIC理論について長年興味があり、ありたい社会の実現に向けて何をすべきか対話したい」「金融業界で働いており、お金の未来について考えを広げたい」「フューチャーセッションズの対話の場に参加したのをきっかけに、他のセッションにも参加してみたくなった」という声がありました。

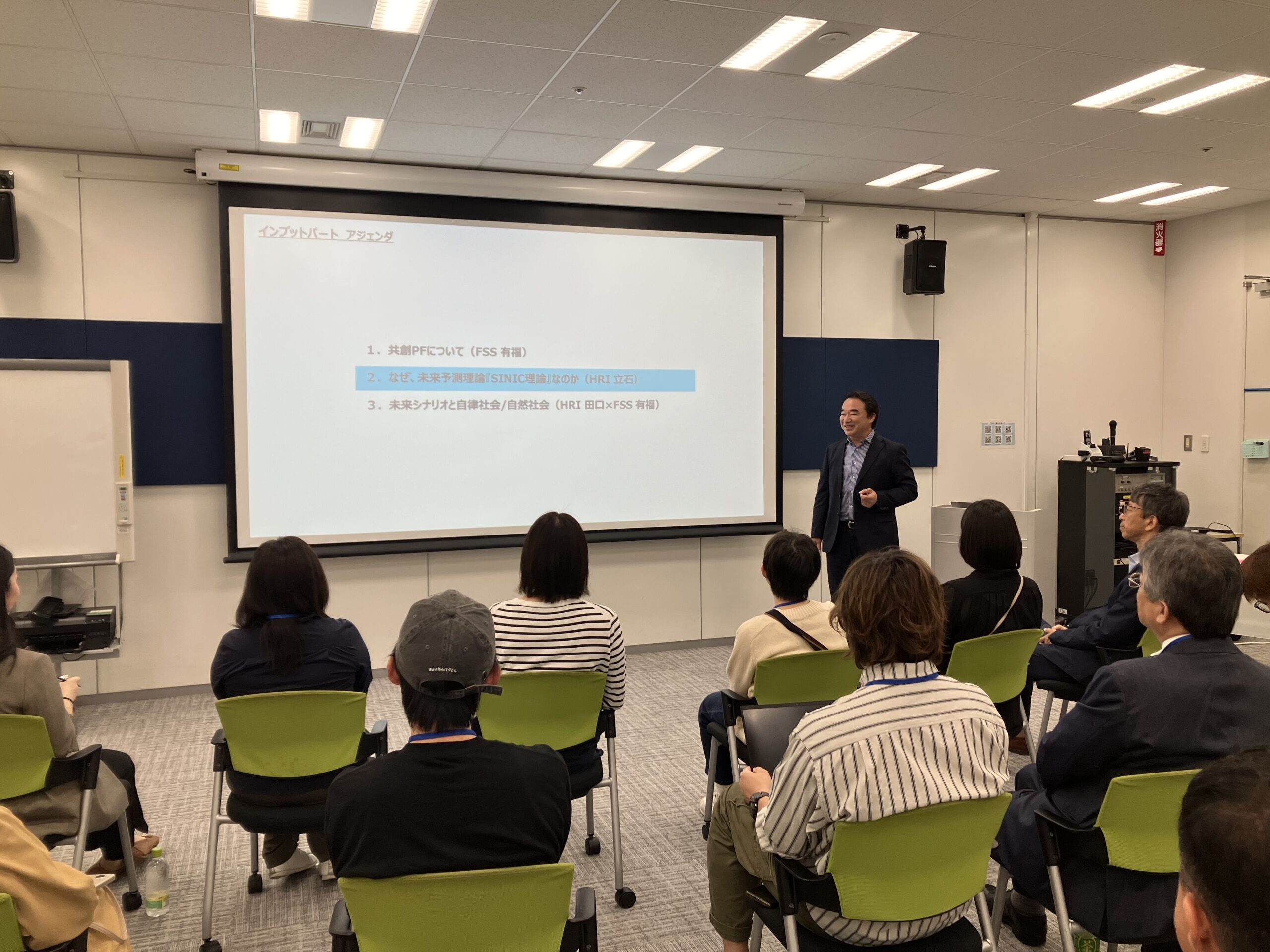

フューチャーセッションズの有福から本プロジェクト立ち上げの経緯について説明があったのち、ヒューマンルネッサンス研究所 代表取締役社長の立石さんから、対話の出発点となる未来予測理論「SINIC理論」の3つの特徴と価値についてお話しがありました。

「『SINIC理論』について聞いたことがある人?」の問い掛けには参加者の8割近くから手が挙がった

「『SINIC理論』について聞いたことがある人?」の問い掛けには参加者の8割近くから手が挙がった

【#1:SINIC理論を羅針盤に未来を考える】

立石さん)SINIC理論の1つ目の特徴は『超長期的思考』。およそ100万年前から2033年までのタイムラインで社会の変化を捉えています。そもそも人間は短期的思考だと自己利益を考えがちですが、中期、長期で物事を捉えると、家族や仲間、人間以外の生物や自然の未来も含めて考えるようになります。この考え方ができるようになると、『我々はこうあるべき』といった意志を持った生き方ができるようになります。

2つ目の特徴は、『禅や仏教、哲学などの東洋思想を取り入れていること』。科学・技術・社会の進化だけでなく、東洋思想なども取り入れながら多面的に未来を考えることでみんなが一緒に考え、全体調和を生み出すことができます。

3つ目の特徴は、『希望ある未来予測』。現在は「このままだと地球が滅びてしまう」という悲観的な観測も多く見受けられます。ですが、SINIC理論では、その逆境を乗り越えた先の未来が示されています。実際、「この未来予測に背中を押してもらえた」「エネルギーをもらえた」とおっしゃる方も少なくありません。SINIC理論を羅針盤として未来創造を進めることで、きっとワクワクする未来につながるはずです。

【#1:対話のグランドルールの共有】

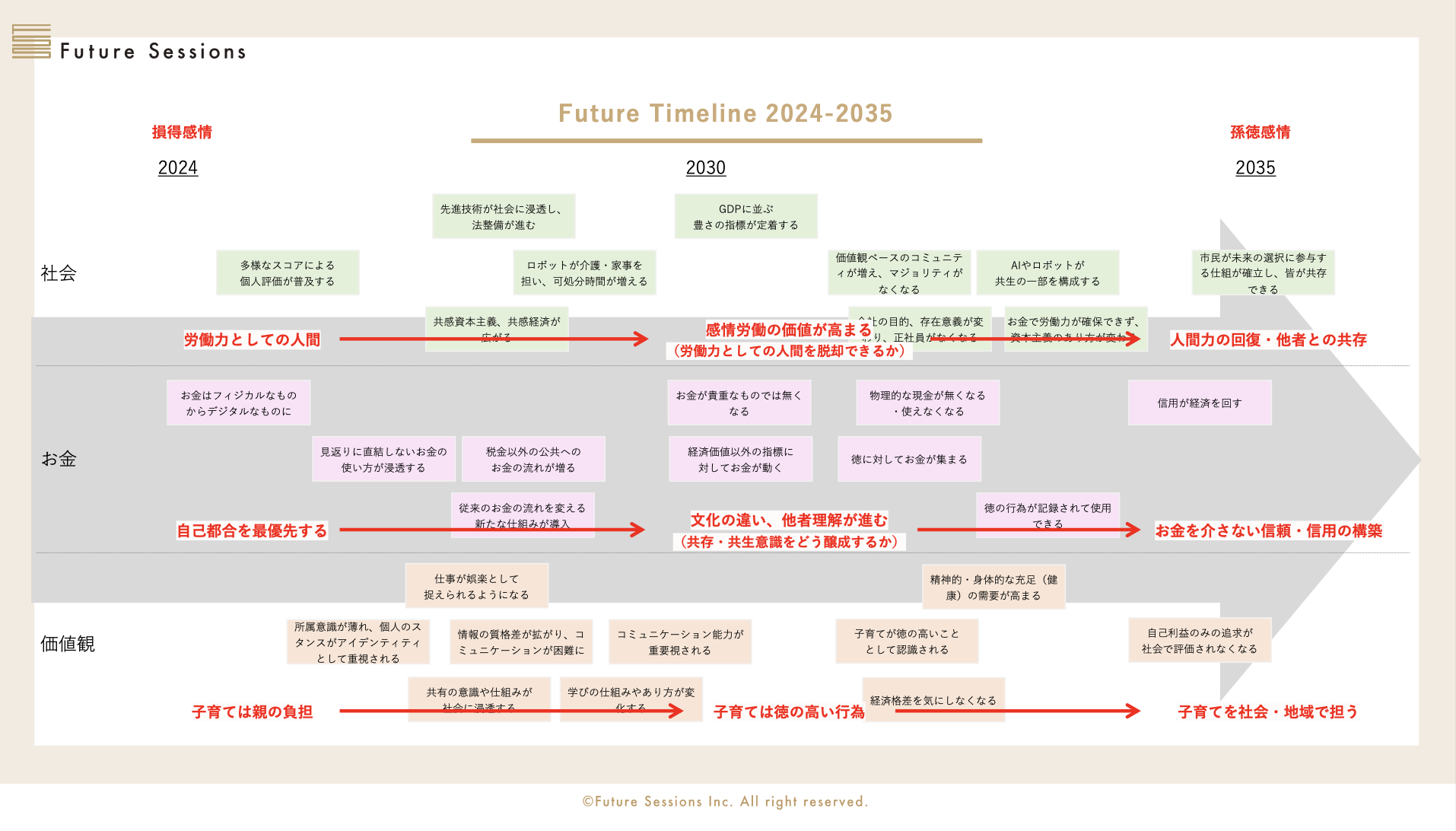

#1のセッションでは、2025年〜2035年の間、社会・暮らし/科学技術/価値観は具体的にどう変化するのか考え、対話を通じて一つのタイムラインをつくり上げていきます。

ヒューマンルネッサンス研究所の田口さんから、SINIC理論の詳細、対話のヒントとなる身近な変化の兆しについて話題が提供されました。

また、参加者が主役となって対話を進めていく前に、対話のグランドルールについて有福から共有がされました。

1.一人ひとりの想いを大切にする

2.お互いの違いや多様性から学び、アイデアを生み出す源泉とする

3.参加者全員で発言機会を提供し合い、よい関係性をつくりあげる

4.いつもの主張をただ話すのではなく、その場で感じたことを大切にする

5.今日この場で一緒になった縁を大切に、アクションを支援し合う

対話に入る前に周りの2~3名で自己紹介タイム。緊張した空気も少しやわらいだ様子

対話に入る前に周りの2~3名で自己紹介タイム。緊張した空気も少しやわらいだ様子

【#1:対話を通じて2025〜2035のタイムラインをつくりあげる】

参加者全員が立ち上がり、いよいよタイムラインづくりのワークがスタートします。5〜6人のチームに分かれた対話を通して、5メートル以上ある長いロール紙を前に2025年〜2035年の間の社会・暮らし/科学技術/価値観における起こりうる変化を付箋に書き出し貼り付けていきます。

【#1:“長期・中期・短期”をつなげて未来を見通す】

2025年を起点にフォアキャストで考えるチーム、一方では2035年からバックキャストで考えるチーム。それぞれにタイムラインを形づくっていきます。その後、チームメンバーの一部入れ替えを行い、それまでとは逆の立場から考えるなどして、より多様な視点を取り入れることができるように工夫を凝らしました。

フォアキャスト・バックキャストと言葉は知っていても、最初は何を書くか悩み、手が止まる参加者も多くいましたが、対話を重ねるにつれ、付箋の数が増えていきました。

「地域の産業を守りたい若者のUターンが増える」「お財布を使わなくなる」「信頼にお金を払うことが重視される」「人型ロボットが介護をしている」など、多様な未来が描かれた

「地域の産業を守りたい若者のUターンが増える」「お財布を使わなくなる」「信頼にお金を払うことが重視される」「人型ロボットが介護をしている」など、多様な未来が描かれた

【#1:未来に向けた洞察を共有し合う】

長期、中期、短期をつなぎ合わせたタイムラインが出来上がった後、初回セッションの終わりには、参加者一人ひとりが「自律社会、そして自然社会へ向かうにあたっての気づきや想い」を発表しあいました。

「経済的価値だけではなく、信頼が非常に重要になってきそう。考え方や価値観など、自分の軸をしっかり持って生きていかなければ、と思う」

「AIが発展していく中で、『人間らしさ』が大切になってくる。人間らしさとは何か、答えはまだでていない」

「人として地球のためを思う道徳観のある人が評価され、争いのない平穏な社会が訪れてほしい」

などの声が挙がりました。

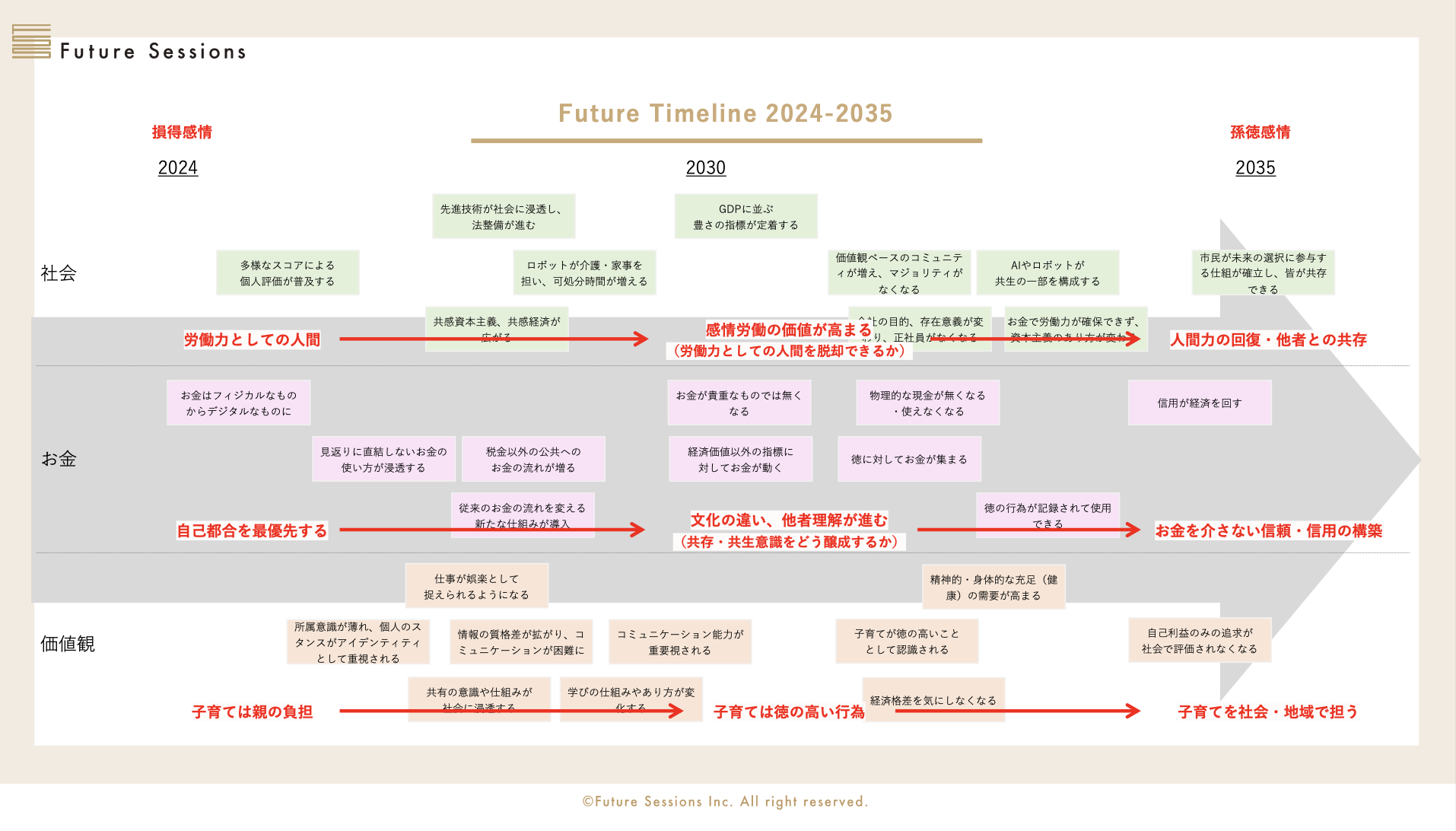

#1で完成したタイムライン

#1で完成したタイムライン

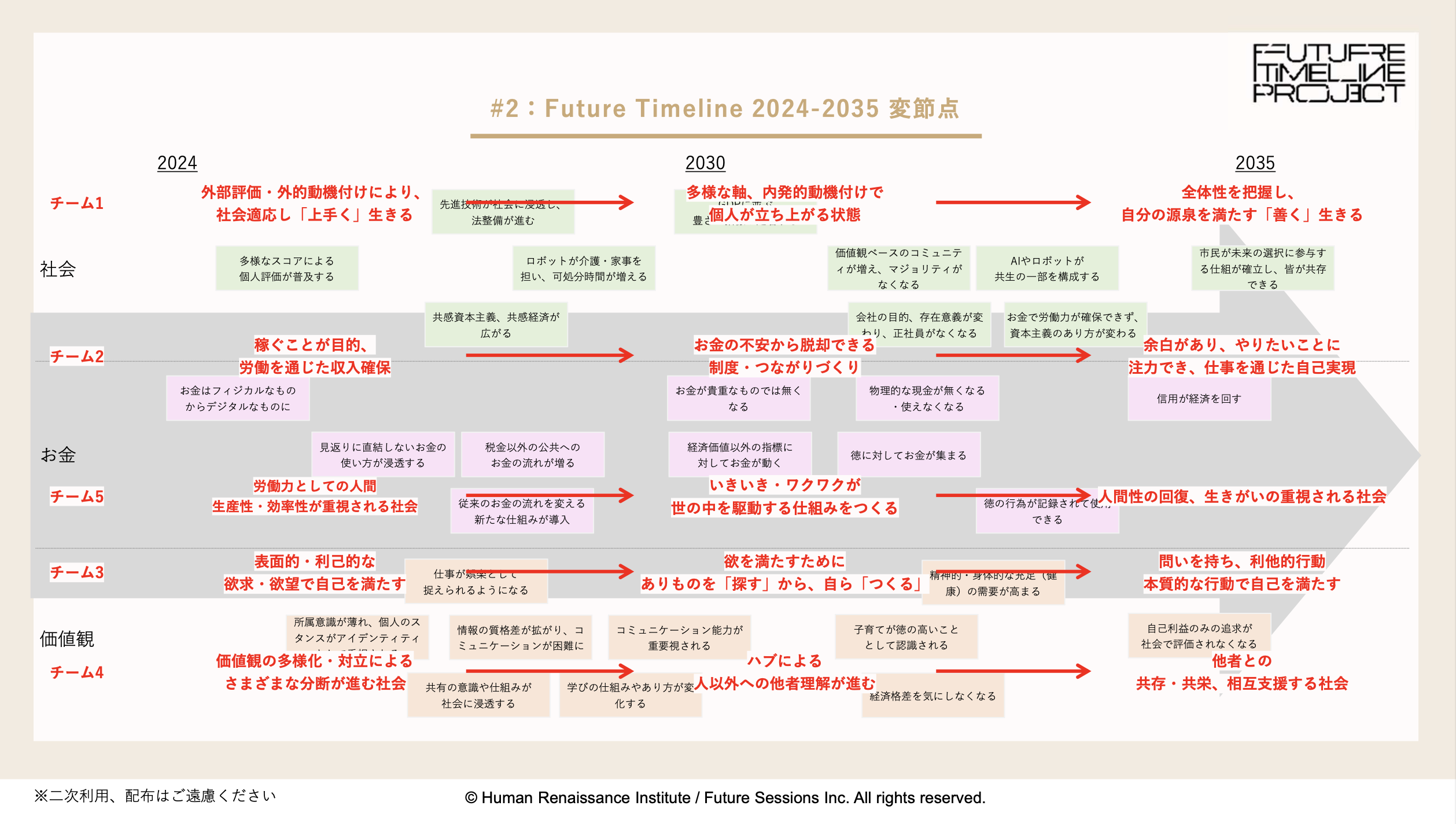

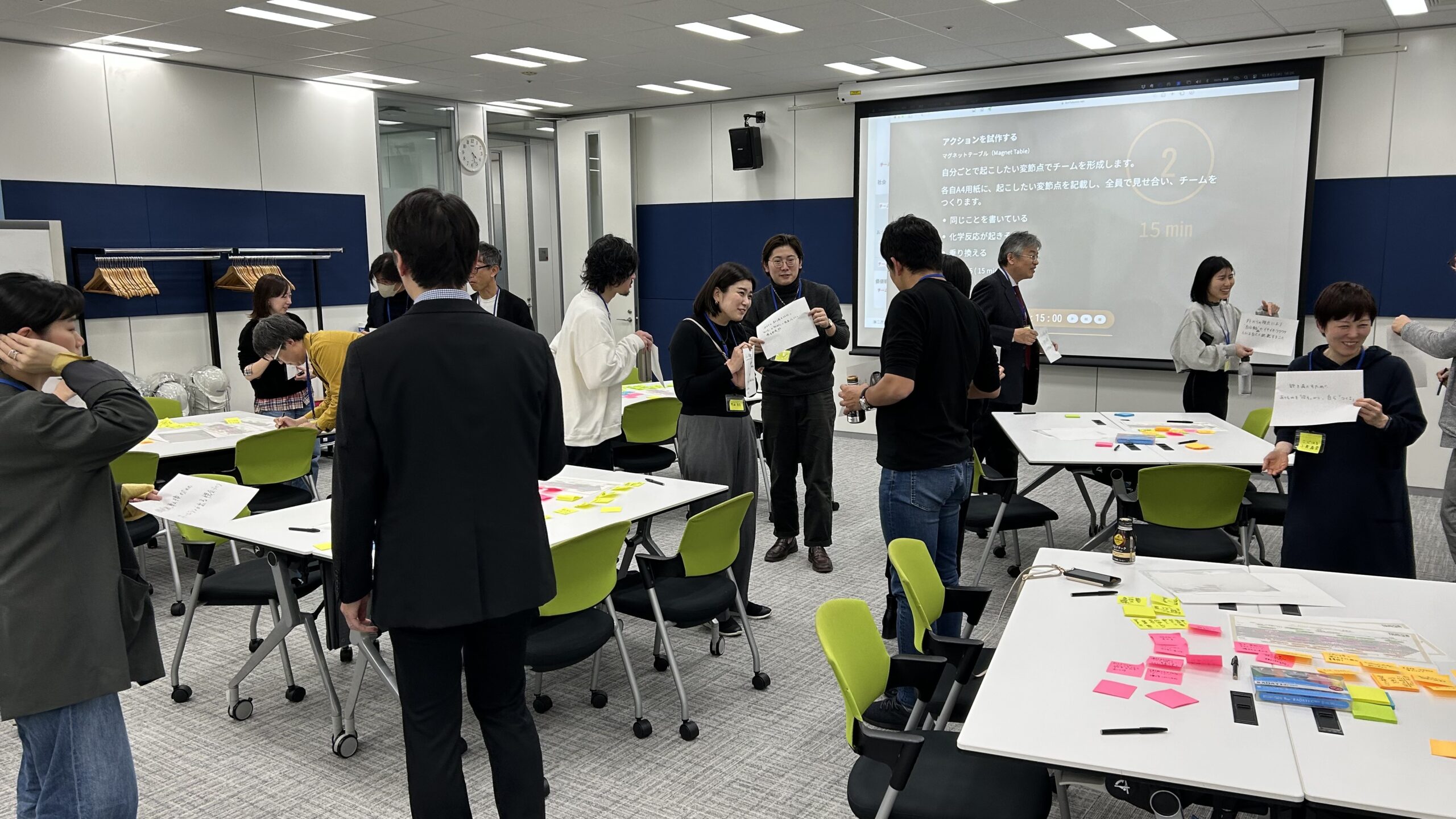

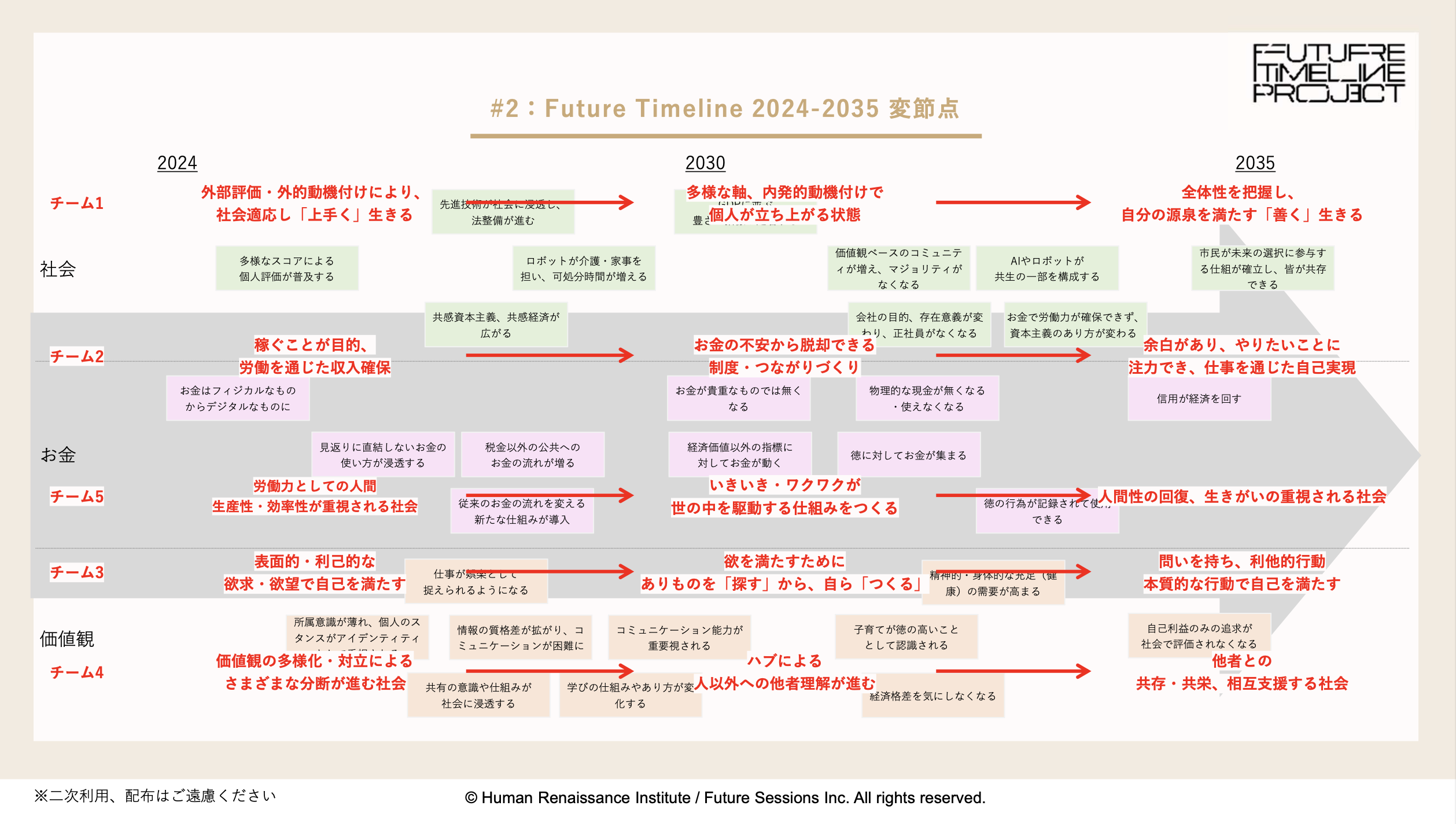

【#2:重要だと思う変節点を起こすために/乗り越えるために必要なアクションを検討する】

#1から約1ヶ月後、#2のセッションでは#1でつくり上げたタイムラインの共有と肉付けを経て、重要だと考える変節点(=社会の状態が変わるポイント)を起こす/乗り越えるために必要なアクションを考えます。

あらためてSINIC理論の内容や前回のセッションの振り返りを行ったのち、早速対話を始めます。まずは4〜5名のグループに分かれ、前回制作したタイムラインに起こりうる変節点をさらに追加し、未来像を膨らませました。

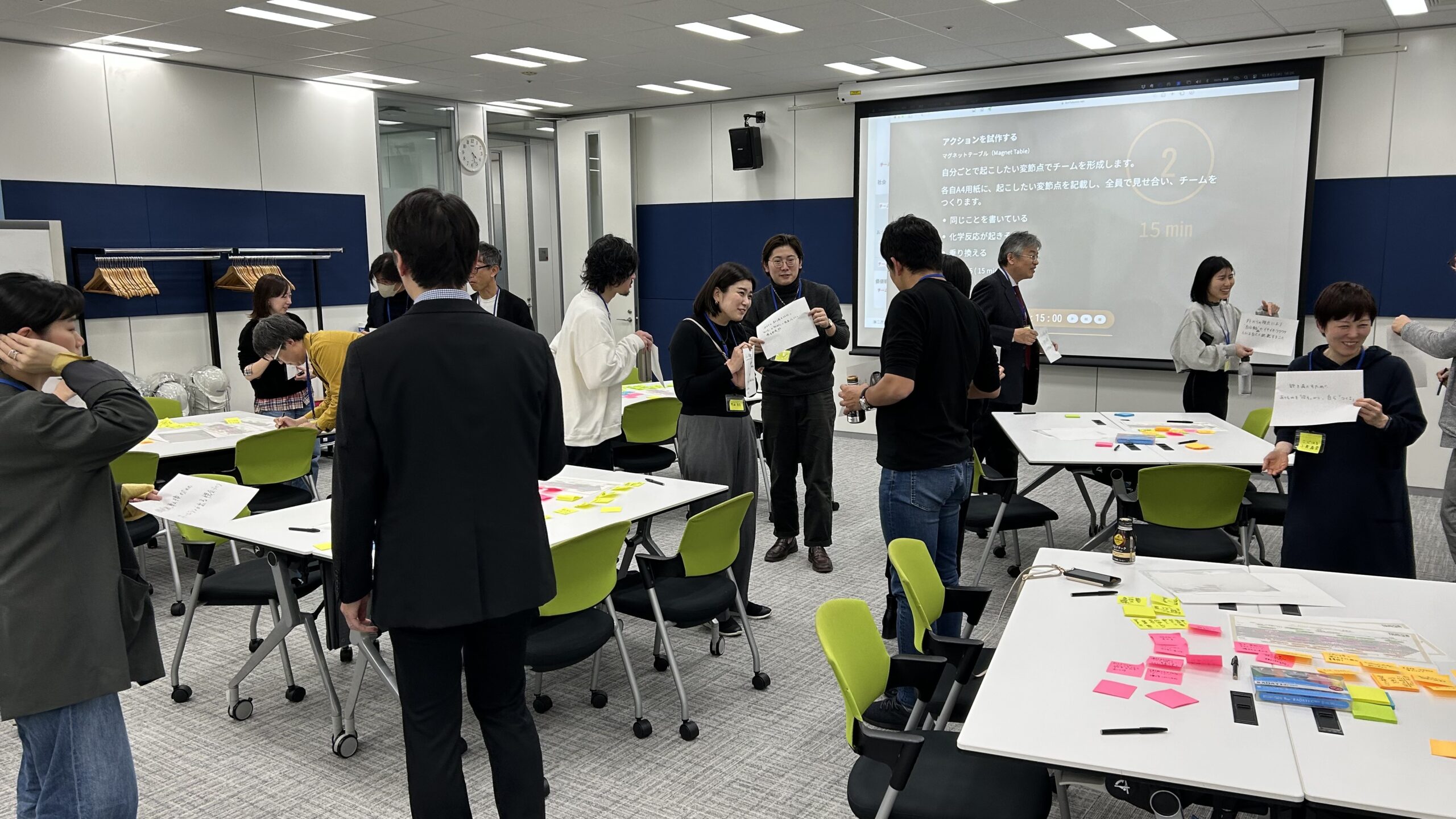

アップデートしたタイムラインをふまえ、重要だと感じる変節点を各自A4用紙に書き記し、「同じことを書いている」「化学反応が起きそう」だと感じた参加者同士で4〜5名のチームをつくります。

参加者がそれぞれのチームに分かれた後は、つくり上げたタイムラインのうち重要だと考える変節点を探索/乗り越えるために必要なアクションについて対話を重ねました。

とあるチームでは、「すべての人がいきいきワクワク働く社会の実現」という変節点を設定して、必要なアクションを検討します。

「みなさんはいきいきワクワク働けていますか?」

「私は楽しみながら仕事をしている面もありますが、100%できてる!とは言いきれないかもしれません…」

「まだまだ『仕事が辛い、憂鬱だ』と口にしている人も社会には多い気がします。そういう人も含め、みんながいきいきと働ける世の中になったらとてもいいですよね!」

対話の中で、「『いきいきワクワク』している人を増やすには、まずはそれを数値化する必要があるのではないか」という話題に。

たとえば、人の表情や脈拍から『いきいきワクワク』しているかどうかを測定可能な腕時計型センサーを開発する。可視化されたいきいき度合いを、「いきいきポイント」として指標化し、新たな価値創造につなげていけないだろうかと対話が進みます。

「いきいきしている人ほど、ストレスが少なくて健康なイメージがありますよね。健康状態の確認にも役立ちそう」

「働く人々の『いきいきポイント』の平均値を組織ごとに算出したら、その企業の魅力にもつながりそうですね」

「たしかに!私だったら給与や有給休暇制度などよりも、いきいきポイントが高い企業に就職したいと思うかもしれません」

「そうすると、金銭的豊かさよりも心の健康が重要だという考えの人も増えてきそうですね」

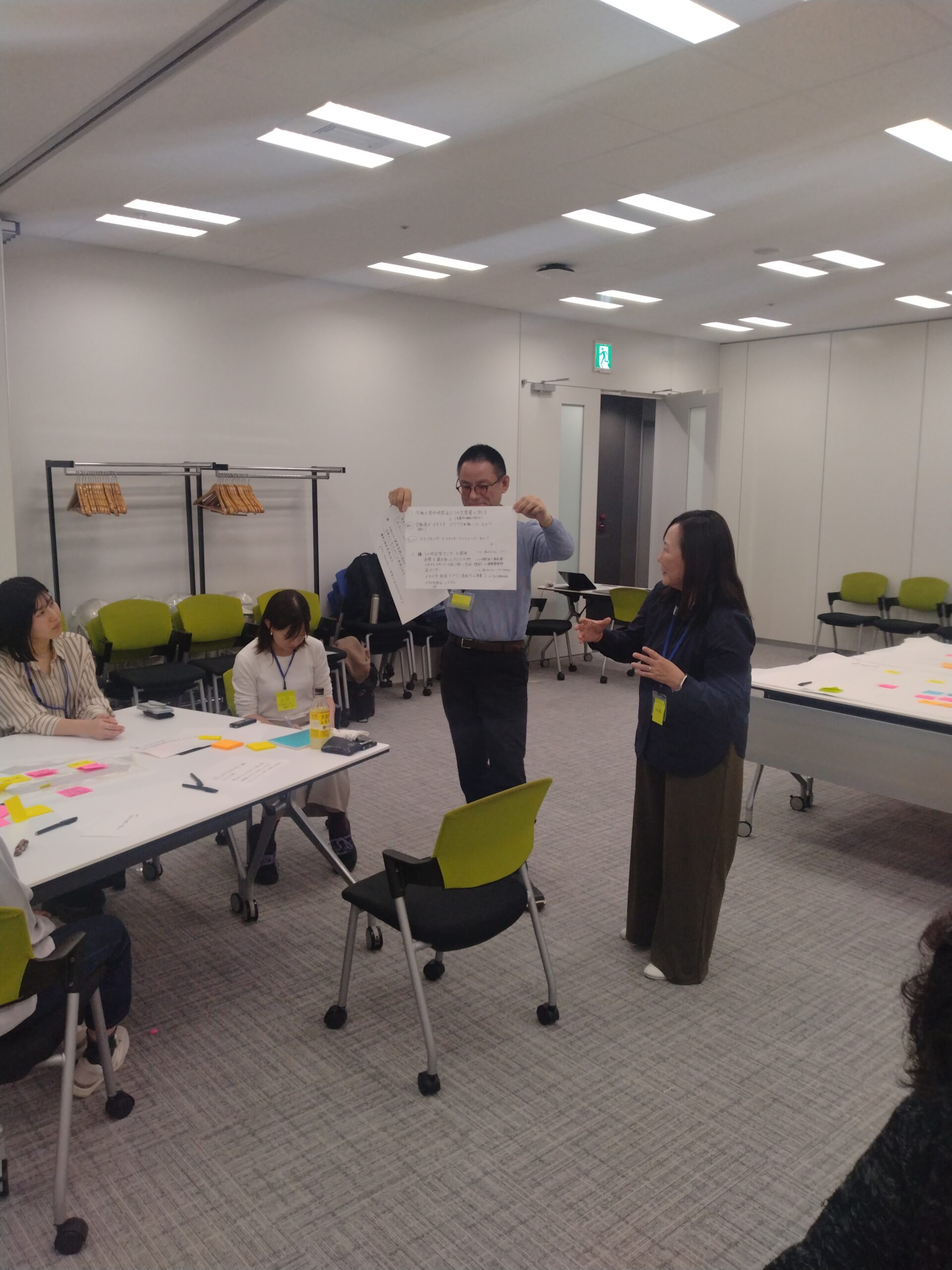

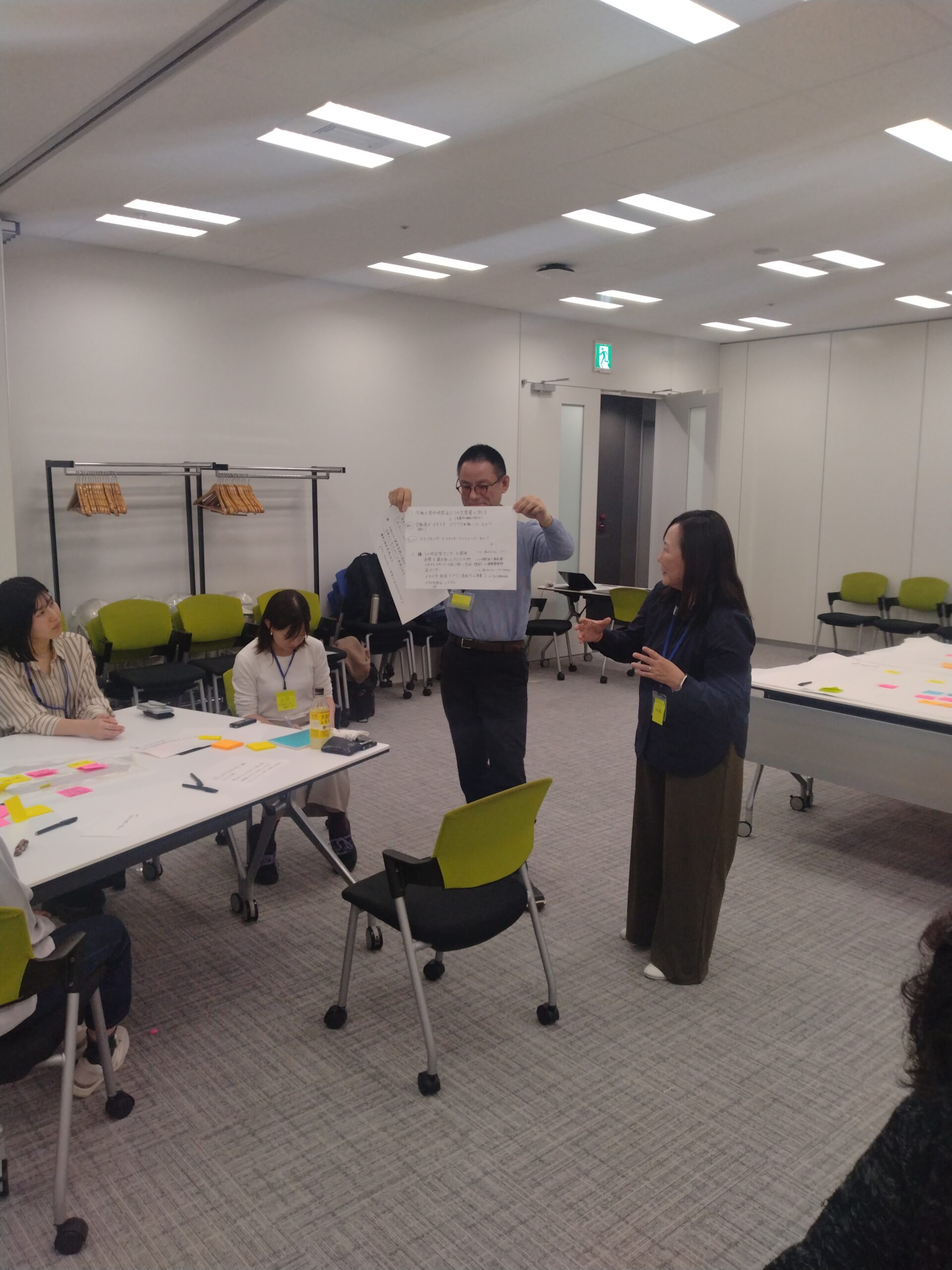

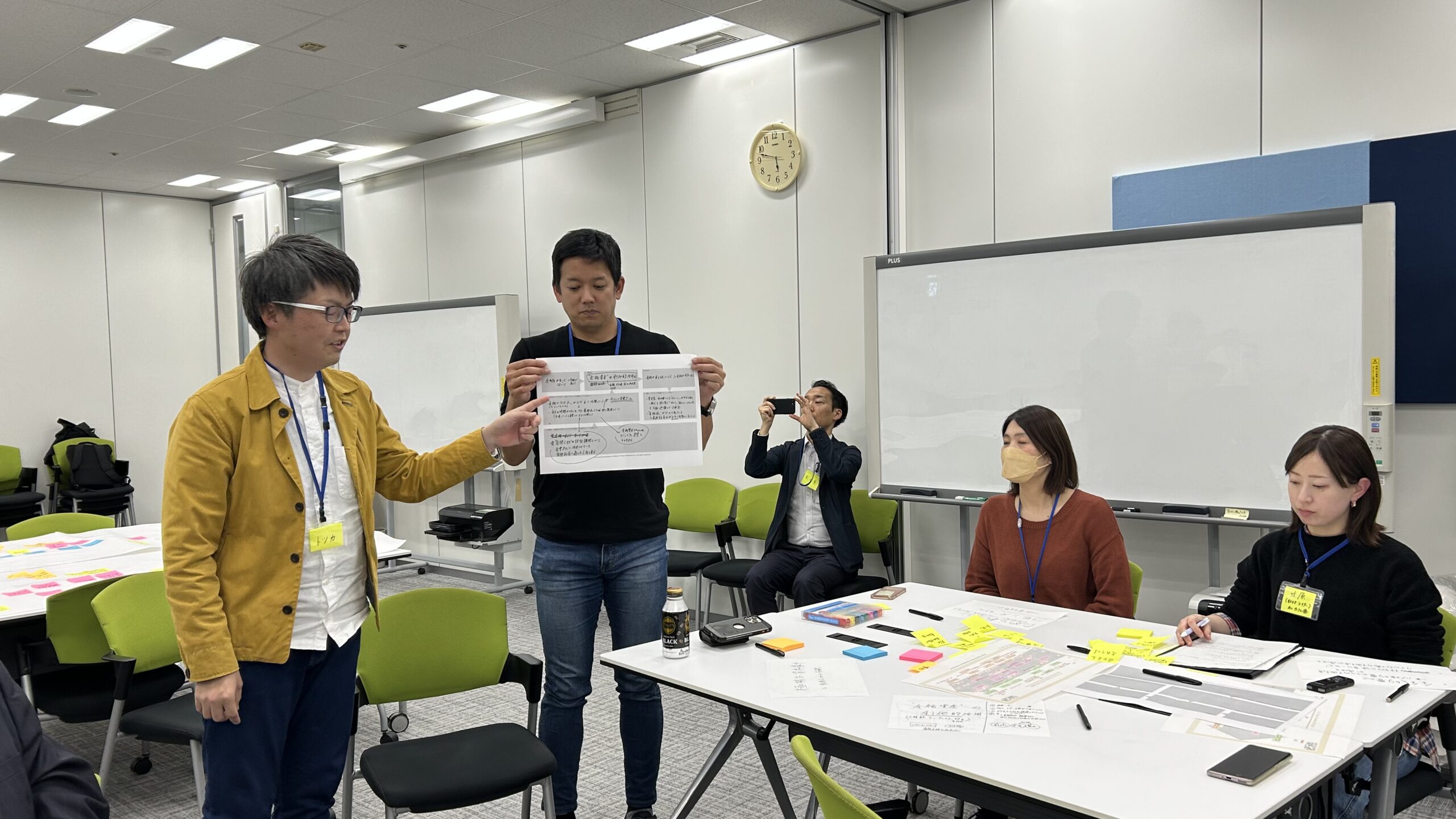

笑い声も起こりながら、楽しそうにかつ真剣に対話をすすめ、取り組む様子が印象的だった

笑い声も起こりながら、楽しそうにかつ真剣に対話をすすめ、取り組む様子が印象的だった

具体的なアクションに向けて、参加者どうしで知恵を絞り考えます。「今集まっているメンバー個人や所属する組織のリソースを活用すれば、意外と実現ができそう」「そうすれば、こんな社会になっていきそう」と、対話も盛り上がりをみせます。終了時間になりましたが、他のチームも対話が盛り上がった様子で、「もう少し延長したい」という声も挙がりました。

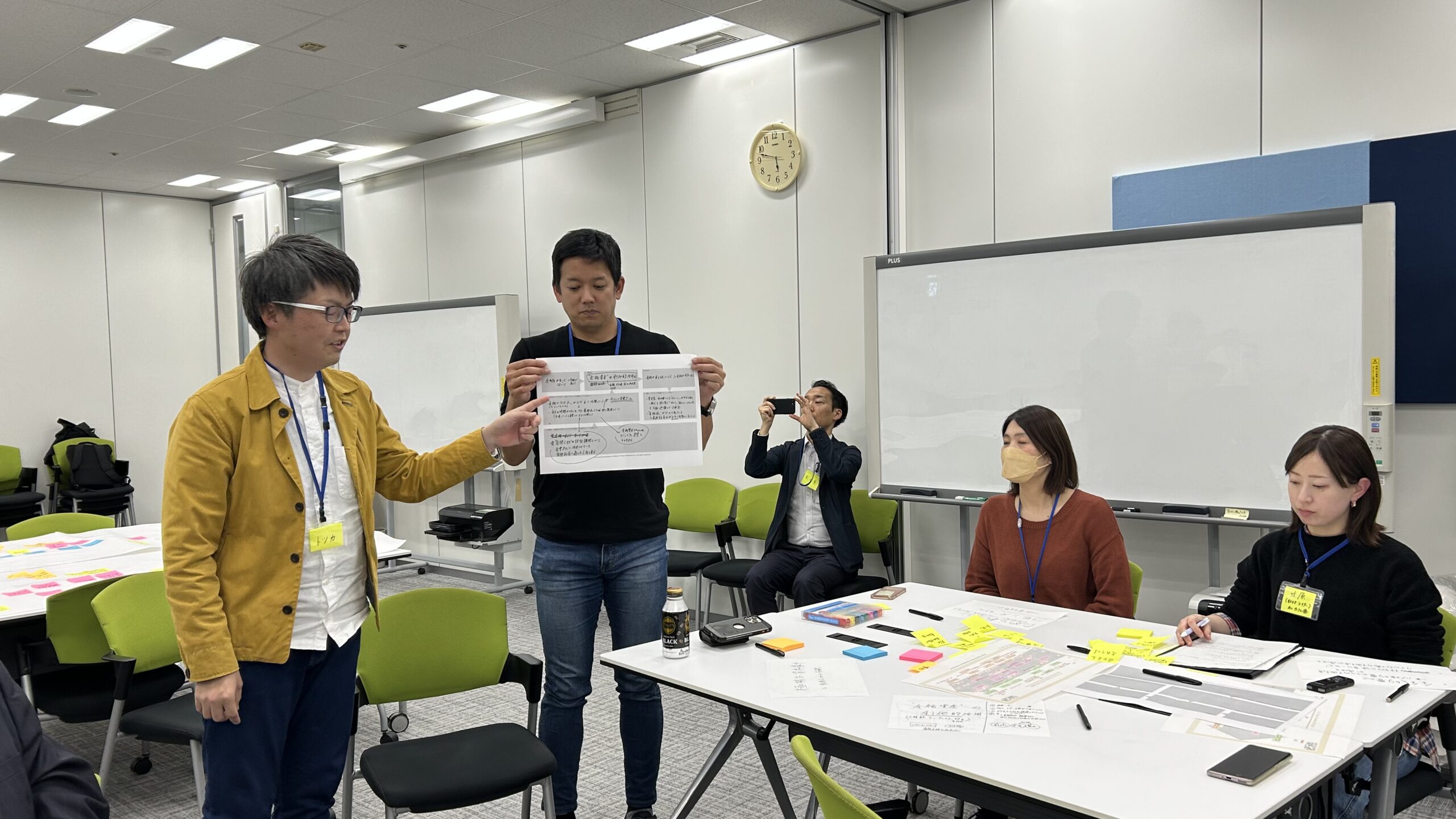

各チームで見い出した変節点と、それを乗り越えるアクションプランを共有し#2のセッションは終了しました。

【#3:変節点とアクションプランについて、さらに対話を深め、解像度を上げる】

#2セッションからさらに約1か月後、締め括りとなる#3のセッションでは、スタート前からかなりリラックスしたなごやかな雰囲気に。隣り合った参加者どうしで雑談を交わす姿や、参加者を募ってセッション開始前に昼食へ行き、お互い交流や対話を深める姿もありました。

#3では、前回検討した変節点とアクションプランについて、4〜5名のチームに分かれてその内容の解像度を高めます。多様な視点を採り入れるため、20分間隔でランダムにチームメンバーを入れ替えて対話を進めました。

あるチームでは、「多様な軸、内発的動機付けで

個人が立ち上がる状態」という変節点について、実現に向けてどのようなアクションが必要か考えを深めていきます。

対話の中では、現在私たちがいる「最適化社会」において「自分軸が揺らいでいるのではないか?」という話題が持ち出されます。

「最適化社会」である現在、SNSや検索エンジンなどはアルゴリズムによって一人ひとりの嗜好や興味関心に沿ってカスタマイズされた情報が提供されています。便利になった反面、自身が触れられる情報が限られ、自身の視野を狭めているのではないか?という問題意識について、共有されました。

本来「自分軸」とは多様な価値に触れ磨き上げられるものではないか。自分の軸となる考え方や価値観をしっかりと持つには、自分が最も触れる機会のない経験をすることが大切なのではないか?そこで出てきたアクションプランとして、自分の価値観を広げ、自分軸をもつため「自然の理不尽さやうまくいかないことを体験する」というアイデアが生まれました。

このアクションプランの解像度を高めていくため、メンバー内でさらに対話を進めます。

「自分の考えや価値観をしっかりと持っている方の話を聞くと、大きな挫折や失敗を経験しているケースが多く、それが自分軸を持つ人を増やすアイデアのヒントになるのではないか」

「なるほど、過酷な状況だからこそ、自分にとって真に大切なものが見えてきそうですね」

「私は中学生の時、学校の敷地内で農作物を育てる体験をしたのですが、宿題に追われて1日お世話をしなかったり、多少の天候不順があるだけでも、うまく育たず枯らしてしまったことがありました。その時は作物を育てることを通して自然の厳しさを少し体験できました」

「学生の頃は答えのある問題を解くことが中心だけど、社会に出て仕事をしていると、正解のない問いについて考えなければいけない場面も多いですよね。これから『自律社会』を迎えるためにも、自分の考えや価値観をしっかり持っておきたいですね」

といった「自律社会」に向かうためのヒントが多く話されていました。

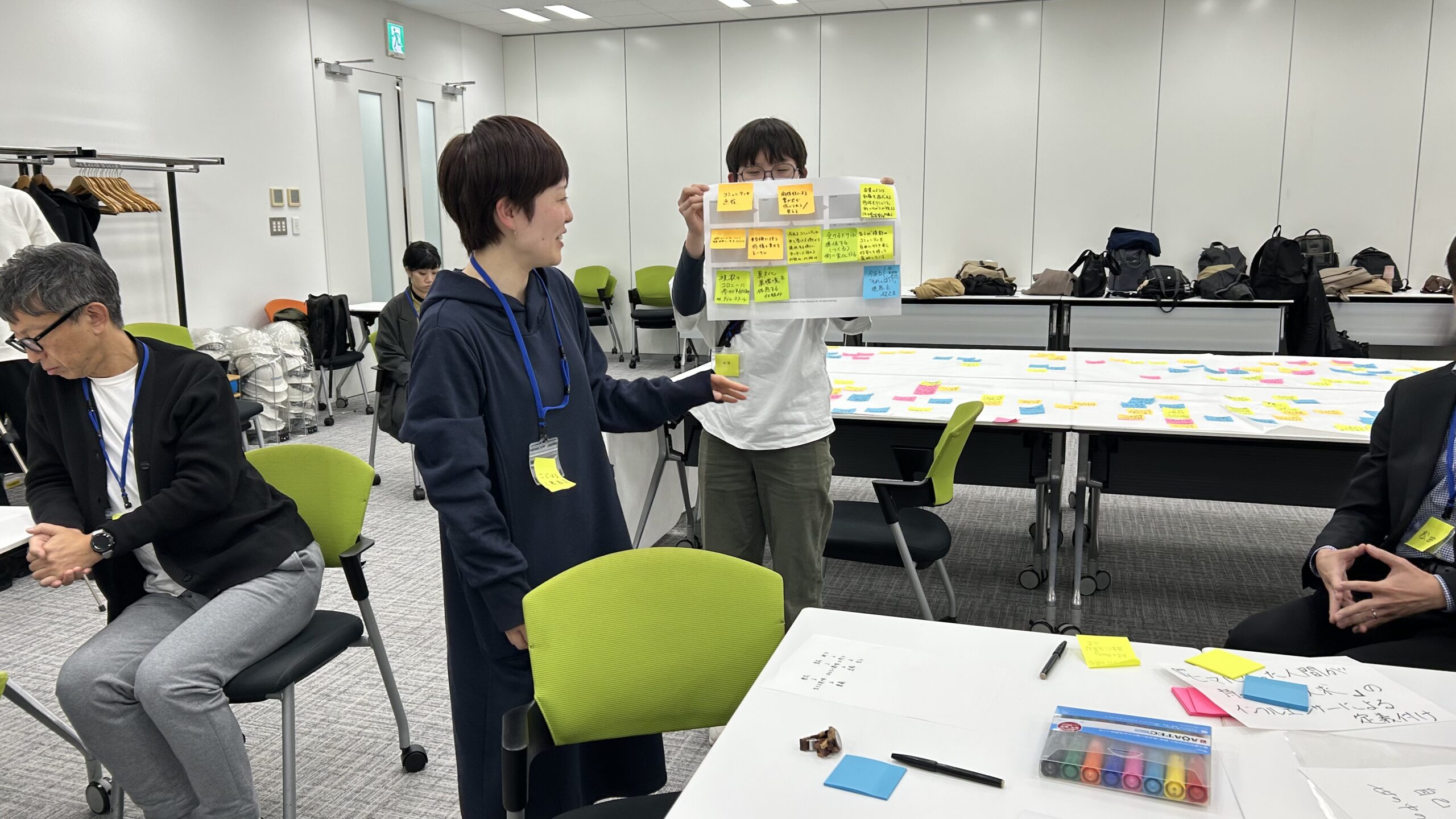

【#3:クイックプロトタイピング】

アクションについてさらに検討を深めたあとは、その内容を紙に書き出し、フィードバックを得られるように可視化します。

可視化の際は、下記の項目に分けて記載します。

1.現状→変節点→ありたい姿

2.誰が、どのような状態になっているか

3.何をどのように提供しているか

4.それを持続的・継続的に実行するための仕組み・仕掛けやお金の流れは?

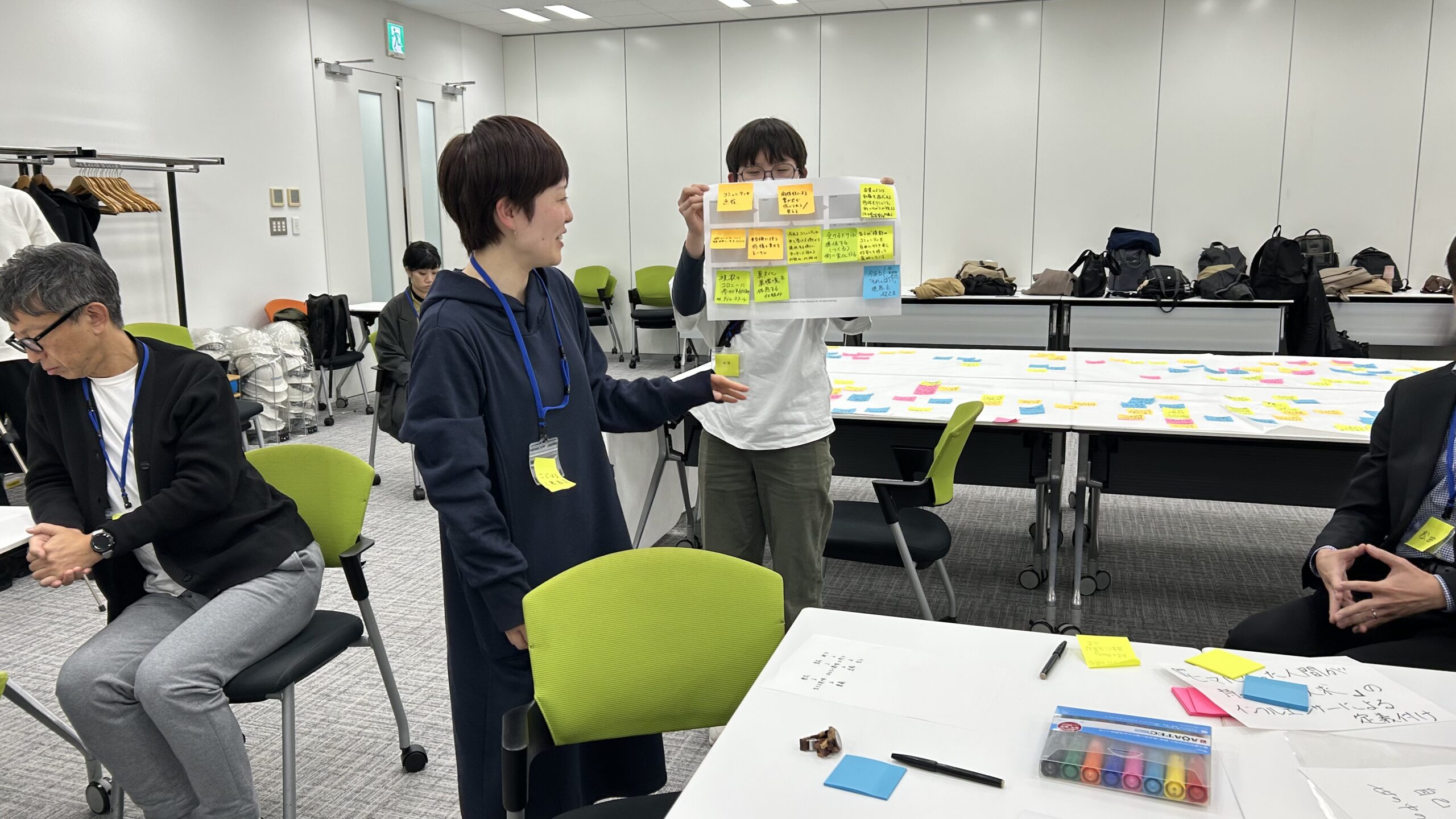

3回目のセッションは自然と発言も多くなり、活発な対話が行われました

3回目のセッションは自然と発言も多くなり、活発な対話が行われました

【#3:「現在」から「未来」へのシフトをデザイン】

あるチームでは「『余裕資本』(=金銭、不動産、能力、スキル、時間など自身が他者へ提供できるもの)の利他的活用が当たり前になる」という変節点から、それを乗り越えるアクションとして、下記のようなプロトタイプをつくりました。

1. 現状→変節点→ありたい姿

(現状)自分には余裕がないと思っている人が多い

(変節点)「余裕資本」の利他的活用が当たり前になる

(ありたい姿)自分には余裕があると思っている人が多い

2. 誰が、どのような状態になっているか

経済的に豊かな人だけでなく、すべての人が他人のために役立てられる能力やスキル、時間について考えている。お互いの余裕を活かし合うことで、喜びの循環が生まれている。経済的価値だけでなく、個人の能力、スキル、時間などが必要とされる状態。

3. 何をどのように提供しているか

「余裕コーディネーター」が一人ひとりの「余裕(=他者へ提供できる能力やスキルなど)を見つけ、どのように行動すれば良いかアドバイスを行う

4. それを持続的・継続的に実行するための仕組み・仕掛けやお金の流れは?

余裕資本を持つ者どうしが集まるコミュニティを運営する。コミュニティの輪を広げていくための活動を通して持続的・継続的な取り組みを目指す。(金銭を得られるかどうかよりも、喜び、やりがいを得られるかどうかで行動を起こす人が増えるのではないか)

このチームの対話では、「まずは自分が行動を起こすことが重要だよね」「この考え方が広まったら楽しそう!」「自分はこんな余裕を他者に提供できるよう取り組んでいる」など、自身の気づきや感想を交えながらやり取りを楽しんでいる様子が印象的でした。

【#3:チェックアウト:全3回のセッションを終えた感想】

約1時間のプロトタイピングを行った後は、そのアウトプットをチームごとに全体共有をしました。

最後に、プロジェクトを見守ってきた田口さんと有福からフィードバックを行いました。

田口さん)「今回のプロジェクトでは、長期・中期・短期の未来をつないでタイムラインを描く。また、そのタイムラインを実現可能とする変節点を見い出し、アクションプランをつくる。これらを多様な参加メンバーと共に対話から形づくっていくプロセスを含めて、とても有意義な全3回のセッションになったと感じています。

今回のプロジェクトを出発点として、これから皆さんと一緒に自律社会、その先の自然社会をたぐり寄せていける起点になればと強く思っています。あらためて、私自身も、みなさんの対話の中の自由な発想からの多くの刺激をいただきました。また、もっと深めていきたいアイデアに出会う機会にもなり、とてもワクワクする時間となりました」

有福)「みなさんとつくりあげた今後10年のタイムラインには、同時並行で目まぐるしく変化が起こっていく未来が描かれました。何もアクションを起こさなければ、私たちにとって喜ばしくない未来も起こり得ます。逆境を乗り越えありたい未来に向かうため、多様な立場の方々による共創が大きな力を発揮します。タイムラインを描き、変節点をきちんととらえることの大切さを改めて感じています。今回を初回として、今後も「お金」以外のテーマでも対話を深め、未来をみなさんと共創できることを楽しみにしています」

また、プロジェクト第1回の参加者からは下記のような感想が語られました。

「普段は自分の専門分野や考え方に近い人と話をする機会が多いのですが、プロジェクトに参加して、さまざまな組織に所属する方の考えや価値観に触れることができて、自分の視野が広がりました。対話を通して自分の中で描いている未来が、セッションの回数を追うごとに解像度が上がるのを感じました」

「私自身も共創型ワークショップを主催しているので、さらに学びを得たいとプロジェクトに参加しました。人によって未来の捉え方が異なることがとても面白かったです。技術の未来を重視する人もいれば、私のように社会の未来を重視する人もいました。他の方の話を聞いていると、『私の描いている未来を実現するためには、科学や技術の力も必要かもしれないな』などと、科学・技術・社会が密接に繋がっていることも実感できました。今まであまり関心を向けてこなかった科学・技術の分野にも興味が湧いてきて、色々調べるようにもなりました」

「SINIC理論を知って以来、自分の生活に実装するため日々実践を継続しています。お金の価値が今後どのように変容していくのかにも関心があったので、毎回新幹線に乗り、セッションへ参加しました。#1のセッションは、とにかく自由に対話を行ったので『本当にまとまるのかな?』と不安になりました(笑)。田口さんや有福さんが#1でつくったタイムラインを整理して見やすくアウトプットしてくださったおかげもあり、#2では少しずつアクションが見えてきました。#3 では、これまで対話した内容を自分の生活にどう活かせるか考えることもでき、未来に向かってまた一歩進めたと思っています。他のチームのプロトタイプも拝見し、参加者全員に共通する価値観も見えてきたような気がします。未来に希望が持てました」

最後に集合写真を撮影して終了。回を重ねてセッションを行うことにより、対話とともに横のつながりも深まりました。「Future Timeline Project」は、新たなテーマも加えながら今後も継続してセッションを開催予定です。

連続した内容でありながら各回参加者が少しずつ入れ替わり、多様な方々と共に対話を重ねることができました。

連続した内容でありながら各回参加者が少しずつ入れ替わり、多様な方々と共に対話を重ねることができました。

「『SINIC理論』について聞いたことがある人?」の問い掛けには参加者の8割近くから手が挙がった

「『SINIC理論』について聞いたことがある人?」の問い掛けには参加者の8割近くから手が挙がった 対話に入る前に周りの2~3名で自己紹介タイム。緊張した空気も少しやわらいだ様子

対話に入る前に周りの2~3名で自己紹介タイム。緊張した空気も少しやわらいだ様子

「地域の産業を守りたい若者のUターンが増える」「お財布を使わなくなる」「信頼にお金を払うことが重視される」「人型ロボットが介護をしている」など、多様な未来が描かれた

「地域の産業を守りたい若者のUターンが増える」「お財布を使わなくなる」「信頼にお金を払うことが重視される」「人型ロボットが介護をしている」など、多様な未来が描かれた

#1で完成したタイムライン

#1で完成したタイムライン

笑い声も起こりながら、楽しそうにかつ真剣に対話をすすめ、取り組む様子が印象的だった

笑い声も起こりながら、楽しそうにかつ真剣に対話をすすめ、取り組む様子が印象的だった

3回目のセッションは自然と発言も多くなり、活発な対話が行われました

3回目のセッションは自然と発言も多くなり、活発な対話が行われました

連続した内容でありながら各回参加者が少しずつ入れ替わり、多様な方々と共に対話を重ねることができました。

連続した内容でありながら各回参加者が少しずつ入れ替わり、多様な方々と共に対話を重ねることができました。