【イントロダクション&チェックイン】

オンライン上に集まった参加者たちの画面が次々と表示され、イベントがスタート。はじめに、司会進行を務めるフューチャーセッションズの富田から、挨拶と今回のイベントの目的が共有されます。

イベントの目的:

・小松市をはじめとする地域のまちづくりの可能性を探る

・住民主体のまちづくりのヒントについて考える

今回のイベントに登壇くださった宮橋市長、辻さん、若山さん、フューチャーセッションズの最上、司会進行の富田から自己紹介が行われ、いよいよ本題に入っていきます。

(写真上段左から)講座を企画した宮橋市長、受講生の辻さん・若山さん。(写真下段左から)講座の講師を務めたフューチャーセッションズの最上が登壇。司会進行はフューチャーセッションズの富田。

(写真上段左から)講座を企画した宮橋市長、受講生の辻さん・若山さん。(写真下段左から)講座の講師を務めたフューチャーセッションズの最上が登壇。司会進行はフューチャーセッションズの富田。

【小松市がイノベーション・ファシリテーター講座を開催した理由】

小松市は、石川県の西南部に位置する人口約10万5000人のまち。東には霊峰・白山があり、北西部には日本海が広がります。北陸新幹線の小松駅と国際線も発着する小松空港が近接しており訪れやすく、豊かな自然や温泉だけでなく、九谷焼など、伝統文化なども楽しめます。

小松市では、町内会が中心となり、地域づくりが行われています。道路整備や防犯灯の設置、行政で担えない部分の除雪など、生活のより高い利便性や安全を目指して活動しています。

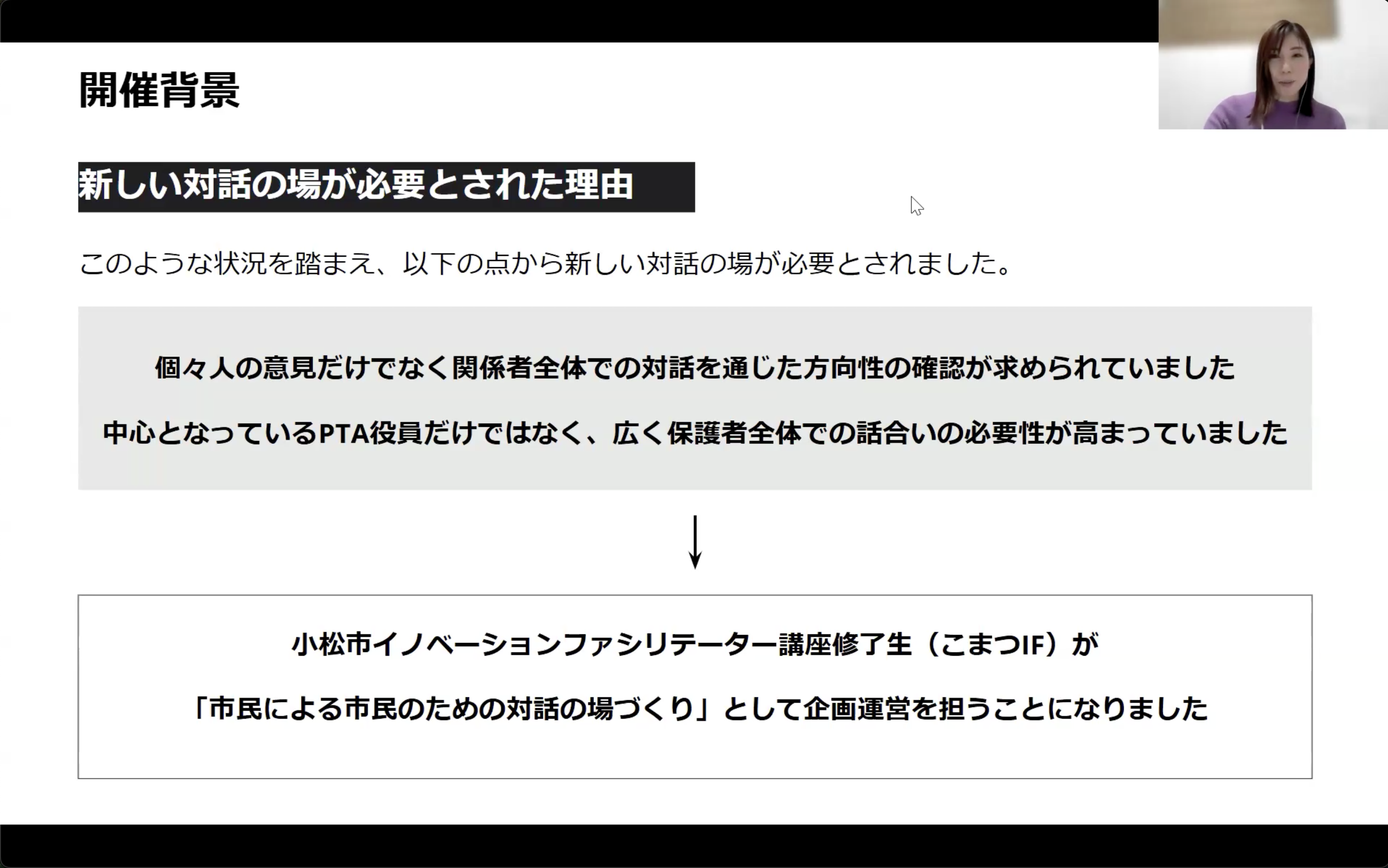

しかし、共働きの増加や家族構成の多様化などライフスタイルが大きく変化する中で、地域活動の参加者や役員の担い手確保が難しくなり、地域活動のあり方を時代に合わせ見直す必要が生まれています。小松市では、こうした町内会だけで解決し得ない課題について、老人クラブや公民館など様々な地域の団体が協力し、取り組む「地域協議会」の設立を支援しています。

また、これら課題の解決に向けた取り組みに際しては、より多くの人材の協力を得ながら多様な意見を聞き、新しい一歩を踏み出していくことが必要です。

こうした状況の中、より充実した話し合いや活動に基づく地域づくりを応援するため、宮橋市長は小松市イノベーション・ファシリテーター講座の開催を提案しました。

実は宮橋市長自身も、フューチャーセッションズ開催のイノベーション・ファシリテーター講座の修了生。ファシリテーションによってその人自身が気づかなかった想いや言葉が引き出され、想いが可視化されることを体感し、地域での取り組みにも活かしたいと考えたそうです。

宮橋市長)地域課題を解決するため、これまでは、行政関係者で話し合って決定したことを、住民の方々へ向けて説明会を行うパターンがほとんどでした。そうすると行政と住民は、意見交換が十分でない状況になってしまいます。そうではない関係性をつくるため、『イノベーション・ファシリテーター講座』を小松市で開催し、地域にファシリテーターがいる状態を生み出そうと考えました。

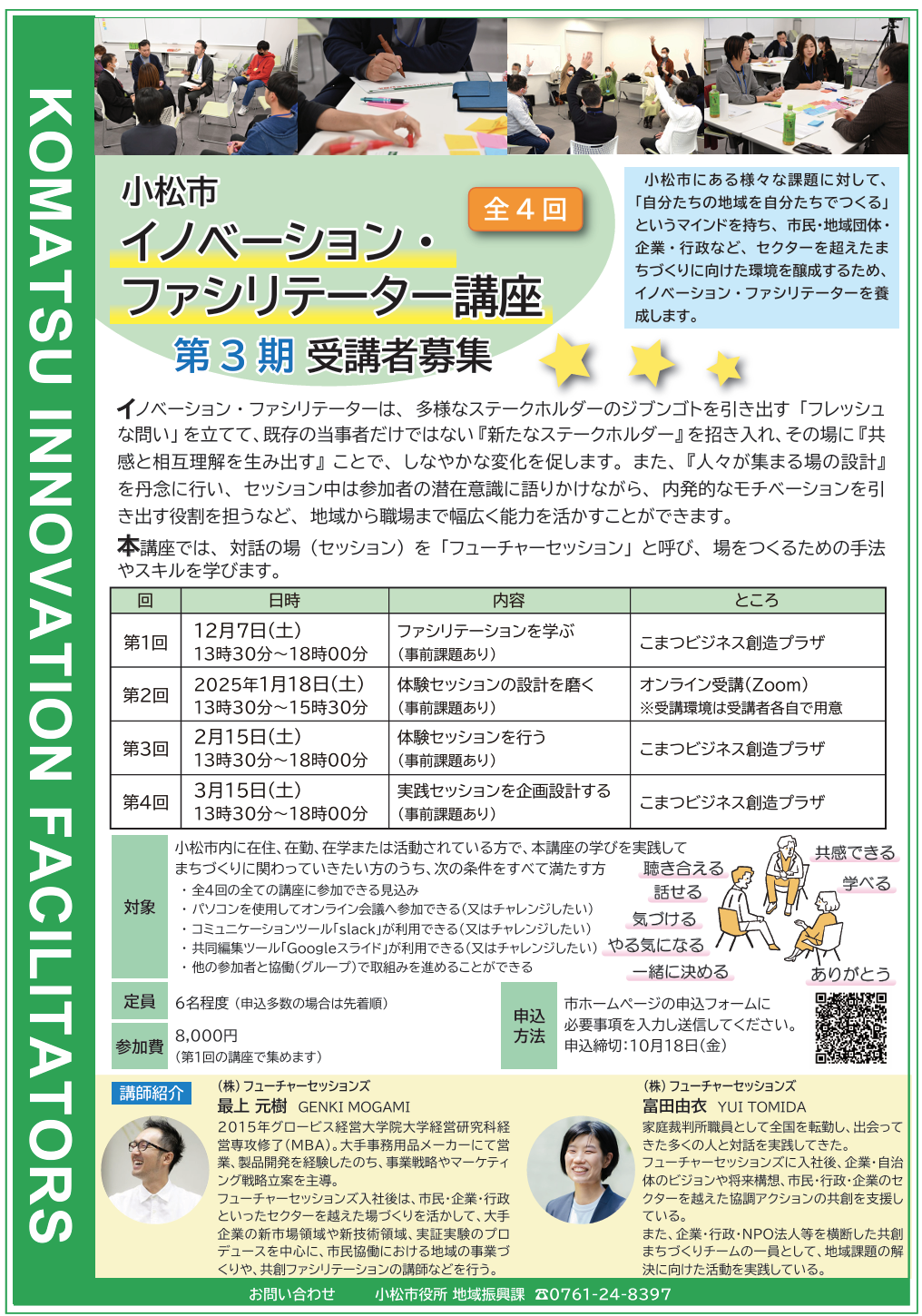

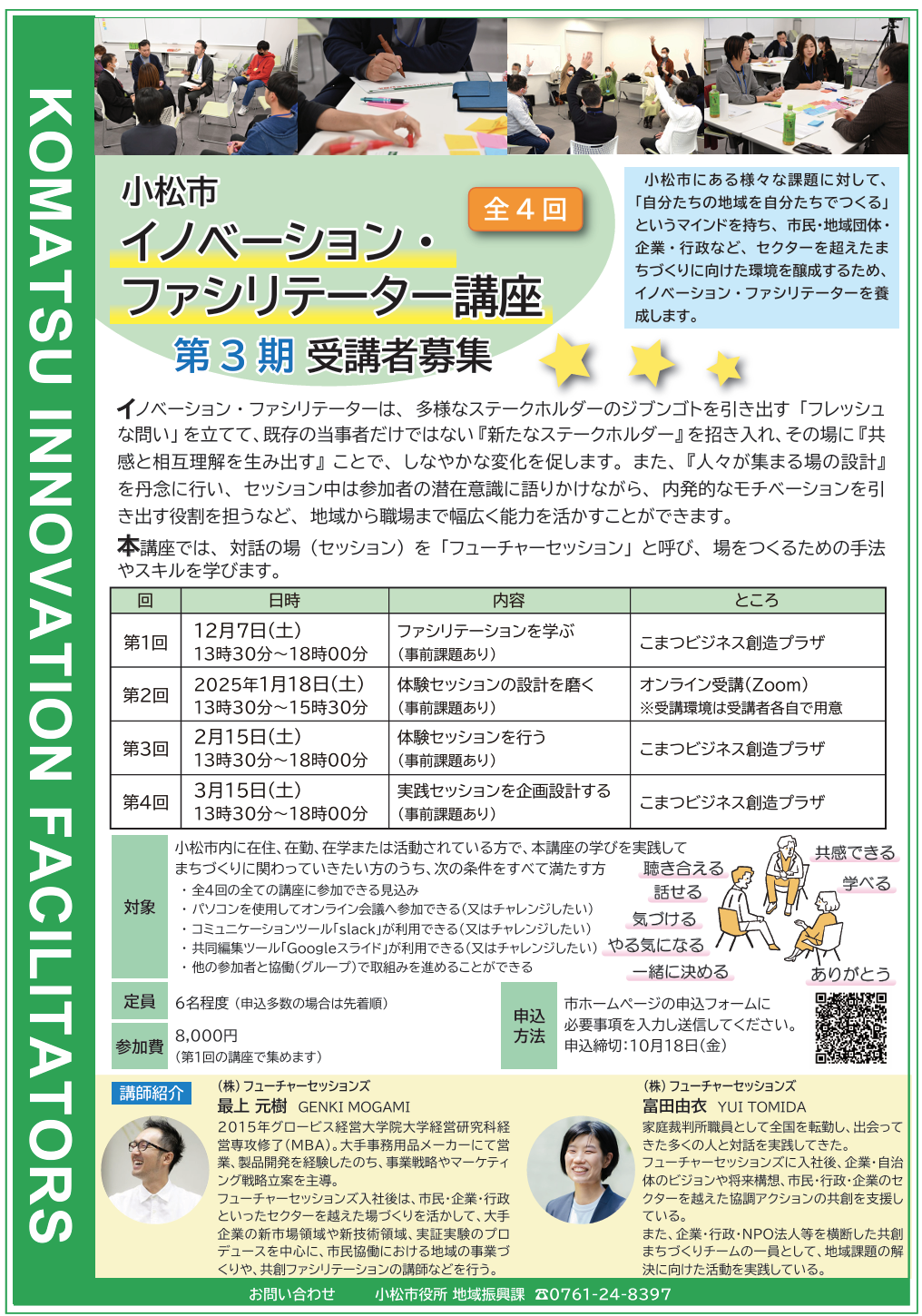

小松市イノベーション・ファシリテーター講座は2024年で3期目を迎えました。「ファシリテーター」と聞くと「会議の進行役」というイメージが強くありますが、その役割は多岐にわたります。誰もが気軽に参加できる対話の場(セッション)の設計、年齢や立場など多様な人々が集まり、みんなで考えたくなるようなフレッシュな問いを立てることも重要です。また、対話を通じて相互理解を生み出すことで、参加者同士の関係性や、認識の変化を促す役割も担っています。

小松市で開催しているのはこれらのスキルを持つファシリテーターを養成する講座。全4回の受講を通じて「対話の場づくり」の手法やスキルを学ぶことができます。

2024年に開催された「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」。第1回の基礎講座を学んだ後は、実際にセッションを設計、実施するなど実践的な内容が盛りだくさん

2024年に開催された「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」。第1回の基礎講座を学んだ後は、実際にセッションを設計、実施するなど実践的な内容が盛りだくさん

3期の小松市イノベーション・ファシリテーター講座を経て「楽しく地域のことを考えてくれる人が増えた」と、宮橋市長は語ります。

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」の様子

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」の様子

宮橋市長)課題解決というと気負いがちですが、地域をより良くするには、住民が楽しみながら一緒に取り組むことが大切です。小松市イノベーション・ファシリテーター講座では、みんなでより良い未来や楽しい地域づくりを考える場をつくることを目指すことができています。開催して本当に良かったと感じる点です。

現在、小松市では3期まで開催され、地域のファシリテーターも増えてきました。今後、彼らの活躍により、さらに地域が活性化することを楽しみにしています。これからも皆さんと一緒に、活気ある地域をつくっていきたいと思います。

【イノベーション・ファシリテーター講座を実際に体験!フレッシュな問いをつくる】

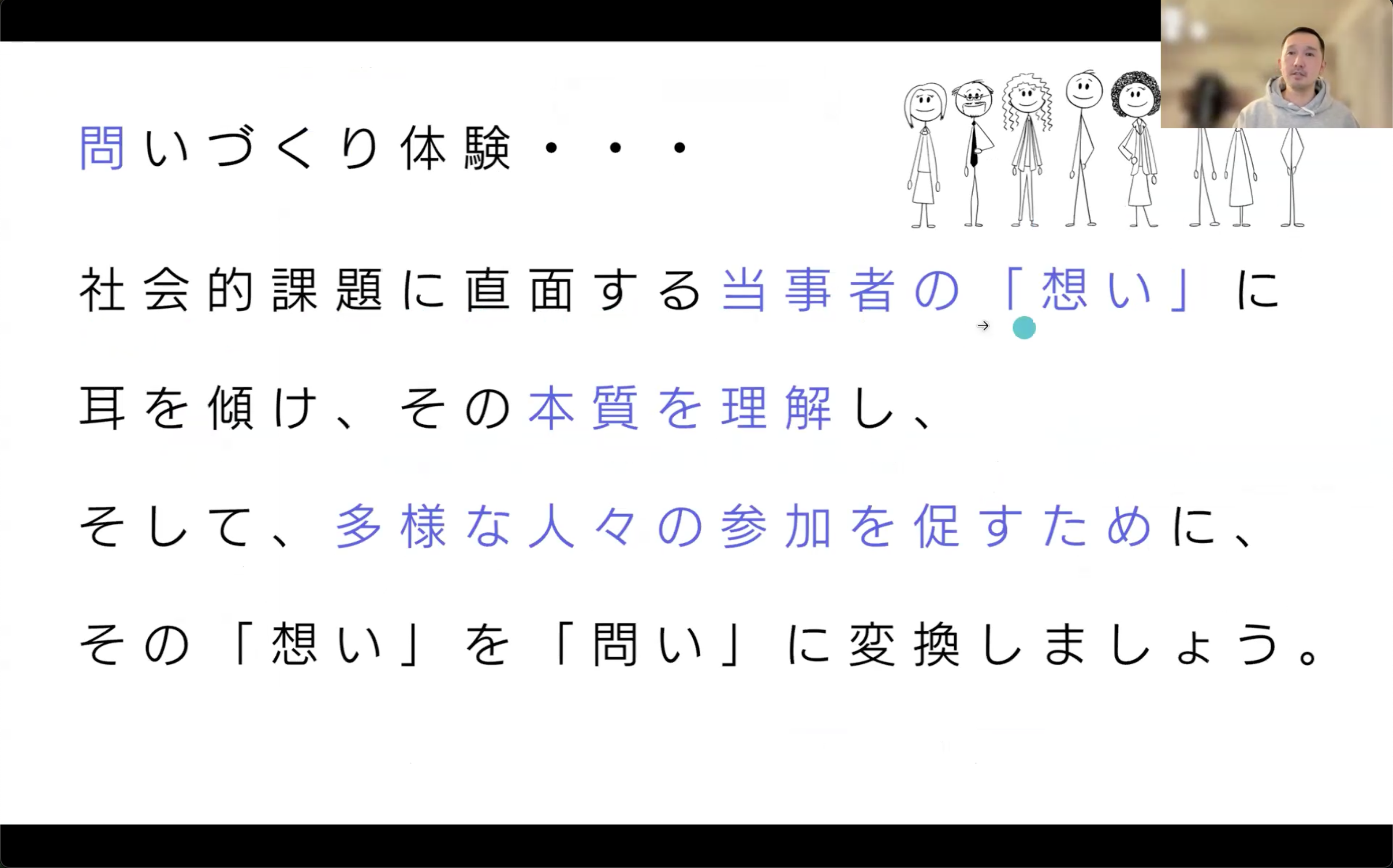

講座の概要を知った後は、実際に講座の中で行う「問いづくり」を体験する時間です。実際に小松市の講座の講師を務めるフューチャーセッションズの最上が、対話やワークショップでは「問いづくり」が重要であり、課題の本質を理解し、参加者が自分ごととして取り組める問いを立てることが大切だと説明します。

今回のワークのテーマは、下記の通り。

「とある小学校では、クラスや学年の児童、保護者同士の交流を深めるため『親子レクリエーション』をPTAが中心となり行ってきた。ところが、新型コロナウイルスの影響により活動は中断。その再開について保護者内でも意見が大きく分かれている。『親子レクリエーション』の今後のあり方について、PTAメンバーだけでなく、より多くの保護者に参加してもらい対話を行うため、参加者の想いをどのような問いに変換できるか考えてみてください。」

参加者が考えた「問い」はチャットで共有され、最初は悩みながら考えていた参加者も、自分なりに考えながら積極的に参加する様子が印象的でした。

最上は、問いづくりでは多様な人々の想いが交差し、その「違い」を整えるのがファシリテーターの役割だと説明。単なるアイデア出しではなく、対話を通じて良質な関係性を築くことが重要であると伝えました。

【小松市イノベーション・ファシリテーター講座の受講生が、地域で開催したワークショップとは?】

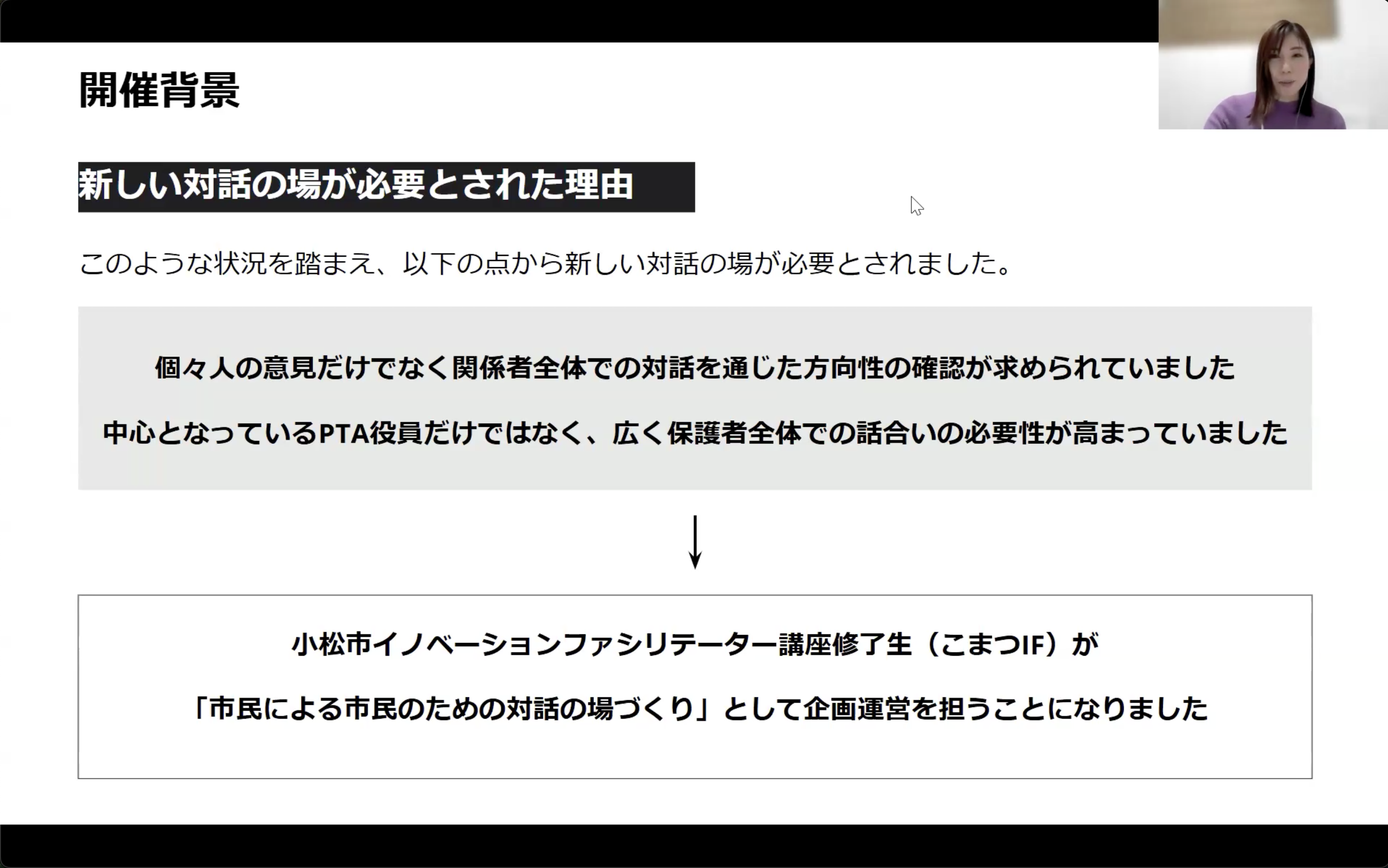

続いて、講座を修了した辻 克憲(つじ かつのり)さんと、若山 弘子(わかやま ひろこ)さんが、実際に地域で行ったワークショップについて紹介しました。先ほどの問いづくり体験で扱った「とある小学校の『親子レクリエーション』について今後のあり方を考える」というワークショップは実は、実際に講座を修了した辻さんや若山さんをはじめとする受講生たちが実施したもの。

このワークショップは、小学校の「親子レクリエーション」の今後についてPTA役員だけでなく保護者全体で考えるために開催されたもので、講座修了生がファシリテーターとして関わりました。

若山さんは、PTA活動が一部の人だけの負担になりがちな現状を変え、保護者も加わった全体で話し合う場をつくれることを嬉しく思い、また、講座を共に受講した辻さんとならできる!と感じて挑戦を決めたと語りました。講師の最上の「困ったら相談して」という言葉を思い出し、安心して取り組めたそうです。

また、辻さんを含む8名の受講生と共に「どうなる?親子レクリエーションの未来」という問いを設定。より気軽に参加できる雰囲気を作るため、「どうする?」ではなく、柔らかい表現にしたことで、48名もの保護者が参加し、活発な対話が生まれたそうです。

辻さん、若山さんは、参加者の方にリラックスして意見を出していただけるよう、講座での学びを活かし下記のような具体的な工夫も行いました。

参加者が話しやすい場づくりのための工夫

・本格的な意見交換の前に、お菓子を囲みながら雑談や共同作業に取り組む時間を長めに設定した

・親子レクリエーションに参加経験のある高学年保護者から、参加経験のない低学年保護者へ、レクリエーションの概要に関する情報共有の時間を設け、知識の共有を図った

・『子どもの頃の遊び』という共通体験を対話テーマに加え、話しやすい空気をつくった

ファシリテーション体制の工夫

・メインファシリテーターが全体の進行を担当し、テーブルファシリテーターが各グループの対話を支援した

・市民ファシリテーターならではの視点で、親近感を活かした進行を心がけた

・当日のファシリテーションを行った9名の受講生は、直前まで入念な打ち合わせを重ね情報や認識の共有を行った

これらがうまく機能し、参加者の方々からは終始積極的な対話がなされると同時に、当日の参加者の動きに合わせてファシリテーター全員で柔軟に対応することができたと辻さんは話します。

辻さん)開催の成果として、参加者同士の相互理解が深まりました。本番前は、意見が対立することを心配していたのですが、『子どもたちのために頑張りたい!』という保護者のみなさん共通の想いを対話を通じて確認でき、和やかな雰囲気でした。そして、講座で学んだことが本当に間違いのないものだった、と実践を通じて改めて確認できました。受講中は「問いづくり」が一番大事なのではと私は感じていたのですが、実践を経て、「参加者のみなさんの関係を深めるために工夫すること」こそが、問いづくりと同じくらい重要なのだと気づきました。

今回のワークショップを経て、PTA では親子レクリエーションに関する特別委員会が立ち上がり、保護者の意見を反映し、親子レクリエーションを含む委員会の役割を記載した「マニュアル」の作成に取り組みました。また、このマニュアルをもとに、2025年からはそれぞれの学年に合わせたかたちで事業を実施することが決まったそうです。

若山さん)今回、市民ファシリテーターが対話に参加し、参加者の意見を丁寧に可視化することができたからこそ、保護者やPTAの役員の方々、小学校の先生など関係するすべての方々の歩み寄りが実現し、今後の方向性を見出せたと思います。学校と市民ファシリテーターの協働による新しい活動スタイルをつくる新たなチャレンジに参加でき、私自身たくさんのことを学ぶことができました。今後も実践を重ねてチャレンジを続けたいと思います。

【「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」に参加したきっかけと、修了後の変化】

講座修了後も地域のファシリテーターとして活躍する辻さんと若山さんですが、そもそも講座に参加したきっかけは何だったのでしょうか?

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」では、対話をスムーズに行うためのノウハウがたくさん共有された

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」では、対話をスムーズに行うためのノウハウがたくさん共有された

辻さん)子どもが通う学校のPTA役員をやっていたことがきっかけです。役員同士で対話しながら自然に意見がまとまっていく過程が心地よく、その経験が印象に残っていました。一方で、多くの人が協力的に取り組む中で、意見を言いにくそうにしている人もいました。そうした人たちにも安心して話せる場にするにはどうすればいいか、考えていました。「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」の開催で学んだことをPTAの活動でも活かしたいと思い、参加を決めました

若山さんは、ご自身のお仕事で感じていた課題をきっかけに講座への参加を決めました。

若山さん)私は小松市のNPO団体で結婚支援の取り組みをしています。婚活イベントを運営すると、参加者の中には話すのが苦手な方もいらっしゃいます。どうすればご自分のことを話しやすくなるか、ずっと考えていました。そこで講座の存在を知り、「難しそうだけど面白そう、話しやすい雰囲気づくりの役に立つかもしれない」と興味を持ち、受講を決めました。

また、イベントの参加者から「受講前と受講後、ご自身にどのような変化がありましたか?」との問いに、2人が答えます。

辻さん)PTAの役員会を運営する中で、少し気配りができるようになったと感じています。話し合いの場では、一部の人に発言が偏りがちです。発言できない人は次回参加しづらくなることもありますよね。そうならないよう、全員が自分の意見を言えるように配慮する進行方法を、講座を通じて少し身につけられました。例えば、いきなり意見を求めるのではなく、次に当てる人を自然に示すなど、配慮した進行ができるようになったと思います。

若山さん)婚活イベントでは、初対面の男女が限られた時間の中で関係性を築く必要があり、ファシリテー ター講座で学んだ関係づくりの手法と共通点が多いと感じました。特に、早い段階で打ち解けることが重要で、そのために挨拶の仕方や迎え入れる雰囲気づくり、お菓子タイムの活用など、対話の時間以外の雰囲気づくりもとても大切だと学びました。また、別の会合などでもその場にいる全員の声を聞こうと思うようになり、あまり発言していない方に気づけるようになったのも自身の中では大きな変化でした。

【ファシリテーターがいると、地域や家庭、学校、職場、役所で、どんなことが生まれるだろうか?】

辻さん、若山さんから、講座に参加したきっかけや参加を伺った後は、宮橋市長、最上も加わって4名でフリーディスカッションを行います。テーマは、「ファシリテーターがいると、地域や家庭、学校、職場、役所で、どんなことが生まれるだろうか?」。

まず、宮橋市長は、辻さんと若山さんが実施したワークショップを例に挙げ、ファシリテーターの役割によって地域の人々からより多くの意見を引き出せたと話しました。

宮橋市長)辻さん、若山さんの活躍を聞き、本当に素晴らしいと感じました。講座の意義は、地域の課題を抱える場で対話を生み出すことにあり、それが早く実現したことを嬉しく思います。

通常なら行政やPTA役員が決定事項を説明する場になりがちなところを、お二人が関わることで、多様な人の意見を引き出せるようになりました。「自分もPTAの活動に意見を言っていい」と参加者が感じられたことは、大きな成果です。また、話していない人を気にかける姿勢は、まさにファシリテーターの鏡だと感じました。

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」では、みんなの想いを可視化する過程を、実践の中で体験できる

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」では、みんなの想いを可視化する過程を、実践の中で体験できる

最上)学んだことを実践するのは難しいものですが、お二人が実践してくれたことを本当に嬉しく思います。特に、ファシリテーションを学んでも、実際に場を開き、円滑に進行するのは大変なことです。実践の大切さを改めて感じました。

私自身、町内会の副会長として地域の行事を運営する中で、地域活動の参加者には様々な想いがあることを実感しています。そこで、『どうすれば町内会活動がもっと楽しくなるでしょうか?』と問いかけることで、前向きな意見が生まれ、地域のために貢献しようとする姿勢が生まれることを経験しました。

ファシリテーターがいることで、意見が可視化され、対話を通じて固定観念にとらわれず前に進めるようになります。話し合うことで、否定的な意見も含め多様な考えを共有でき、最終的に「まあやってみようか」という雰囲気が生まれることもあります。何のために活動するのかをみんなで考えることが、地域や組織をより良くする鍵のひとつですよね。

続いて、実際にファシリテーションを地域で実践している辻さんと若山さんが、それぞれの気づきを共有しました。

辻さん)ファシリテーターがいることで、「言っても無駄だ」と諦める人が減るのではないかと考えています。どんな意見も丁寧に受け止めてもらえる温かい場があれば、「次も発言してみよう」と思えるようになり、町内会やPTAなどへの関心も高まるはず。結果的に、より多くの人が積極的に関わるようになるのではないかと実感しました。

若山さん)ファシリテーターがいることで、不満が減り、安心して意見を言える場が生まれると感じました。実際にワークショップでは、ファシリテーターが手厚く対応することで、どの人も自分の意見を話し、最終的ににこやかに帰っていかれました。こうした場が地域の中に増えることで、安心してこのまちに暮らす人が増えることを願っています。

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」の様子

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」の様子

【クロージング:イベントを終えての感想と、今後取り組みたいこと】

イベントも残すところ10分となり、登壇者の4名から本日の感想や今後取り組みたいことについて共有されました。

辻さん)対話の醍醐味は、多様な人が集まり意見を交わすことで、思いもよらなかったアイデアが生まれることにあると感じています。来たときと帰るときで考えが大きく変わることがとても面白いです。こうした対話の力を実感しながら、これからも楽しく取り組みたいと思います。

若山さん)今回ご紹介した、親子レクリエーションの未来について考えるワークショップは、自分一人ではなく、参加者のみなさん、PTAの方々や小学校の先生、ファシリテーターの仲間、あらゆる関係者の協力で作り上げたものでした。これからもファシリテーターとして、つながりを大切に取り組める場をつくっていきたいと思います。

最上)小松市に関わるたびに、その魅力を感じ、人の温かさが特に印象的だと実感しています。地元の方々は、その人柄を『意固地』とおっしゃることもありますが、実際は素直で真面目、行動力もあり、フランクな真摯さが素晴らしいと感じます。

地域や人の魅力を「強み」や「わかりやすい魅力」で語ることが多いですが、完璧でないからこそ生まれる「抜け感」や「愛らしさ」も大切です。私はそれを「チャーミングさ」と表現しています。地域も人も、完璧ではないからこそ自然な支え合いが生まれ、繋がりが生まれるものです。

ファシリテーターの役割は、そうした一人ひとりの魅力を引き出し、共感の和を広げていくこと。小松市がこれからもチャーミングさを尊重し合いながら、温かいコミュニティを育んでいただけたら嬉しいです。

この講座の開催を企画した宮橋市長が締め括ります。

宮橋市長)地域の課題が増える中で、これからの社会を明るく乗り越えるために、ファシリテーターの力が必要だと感じています。人口減少や高齢化、少子化といった問題が現実のものとなり、社会の仕組みを変えていく必要がありますが、深刻になりすぎず、前向きな対話を通じて解決していきたいと考えています。

ファシリテーターが増えれば、地域の課題を乗り越える力が強まり、前向きな変化を生み出せるはずです。今日参加している皆さんも、一歩踏み出しさえすればすぐにファシリテーターとして活躍できると思います。ぜひ力を貸してください。それが、小松市の未来をより良くする原動力になると信じています。

イベント中も参加者からチャットで多くの感想や質問が寄せられた

イベント中も参加者からチャットで多くの感想や質問が寄せられた

今回のイベントでは、市民ファシリテーターの可能性と地域における対話の大切さを改めて共有することができました。住民主体のまちづくりが広がり、多くの人が関わりながら地域の未来をかたちづくる未来に期待が膨らみます。イベントにご参加くださったみなさま、ありがとうございました!

【関連するプロジェクトで、他の視点ものぞいてみませんか?】

地域価値共創

・「とやま未来共創会議」運営支援

・藤崎町「ふじさき地域デザインLABO」

共創人材育成

・認知症まちづくりファシリテーター講座

・日産自動車株式会社 総合研究所「新価値創造のための『OPEN型』人材・組織開発プログラム」

(写真上段左から)講座を企画した宮橋市長、受講生の辻さん・若山さん。(写真下段左から)講座の講師を務めたフューチャーセッションズの最上が登壇。司会進行はフューチャーセッションズの富田。

(写真上段左から)講座を企画した宮橋市長、受講生の辻さん・若山さん。(写真下段左から)講座の講師を務めたフューチャーセッションズの最上が登壇。司会進行はフューチャーセッションズの富田。 2024年に開催された「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」。第1回の基礎講座を学んだ後は、実際にセッションを設計、実施するなど実践的な内容が盛りだくさん

2024年に開催された「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」。第1回の基礎講座を学んだ後は、実際にセッションを設計、実施するなど実践的な内容が盛りだくさん 「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」の様子

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」の様子

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」では、対話をスムーズに行うためのノウハウがたくさん共有された

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」では、対話をスムーズに行うためのノウハウがたくさん共有された 「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」では、みんなの想いを可視化する過程を、実践の中で体験できる

「小松市イノベーション・ファシリテーター講座」では、みんなの想いを可視化する過程を、実践の中で体験できる イベント中も参加者からチャットで多くの感想や質問が寄せられた

イベント中も参加者からチャットで多くの感想や質問が寄せられた